„There is much talk today in Germany about the AUFARBEITUNG (literally, the >>working over<<) of its recent history – a very German word that is usually translated as >>coming to terms with the past<< (on whose terms?) but that also evokes Freudian connotations … in a more mundane and domestic meaning, also can be used to describe the remodeling of an old garment (>>ein Kleidungsstück aufarbeiten<<) to make it look as good as new.“

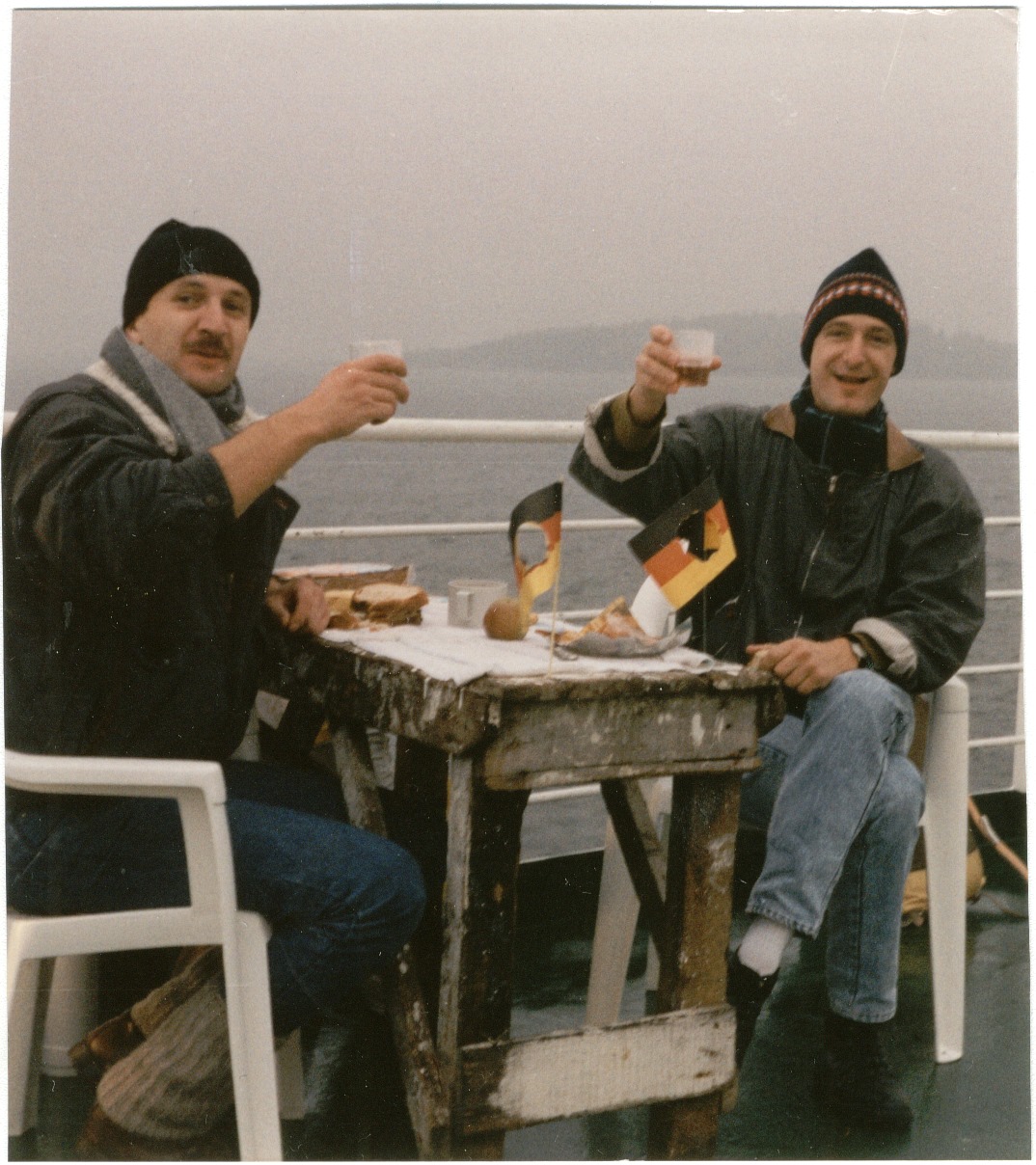

Bild oben: Am Morgen des 3. Oktober 1990

Der Einigungsvertrag

Als die DDR mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 der Bonner Republik angeschlossen wurde, war dazu Gewaltiges zu regeln. Meine Taschenbuchausgabe des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 umfasst 648 Seiten (!).

Die Anlage I zum Einigungsvertrag bestimmte, welches Bundesrecht mit welchen Einschränkungen oder Erweiterungen im Beitrittsgebiet als Bundesrecht in Kraft trat.

Die Anlage II zum Einigungsvertrag bestimmte, welches DDR-Recht mit welchen Einschränkungen oder Erweiterungen als zukünftiges Landesrecht in den fünf neuen Bundesländern weitergelten solle. Dort war es dann der Befugnis der Landtage überlassen, das Recht zu ändern.

Manche Menschen beklagen heute, dass das Recht der Bonner Republik dem Osten am 3. Oktober 1990 „einfach übergestülpt“ worden sei. Was so nicht richtig ist. Die Bundesrepublik Deutschland heißt Bundesrepublik Deutschland, weil sie ein Bund deutscher Republiken ist, die ihre jeweils eigene Gesetzgebungskompetenz besitzen.

Diese Landes- oder Bundesgesetze mussten nach dem 3. Oktober 1990 aber auch umgesetzt werden. Deshalb war im Einigungsvertrag zu regeln, welches Personal das wo tun sollte.

Auch ist es der erdrückend überwiegende Wunsch des Menschen, in geordneten staatlichen Verhältnissen zu leben. Das Chaos ist sehr anstrengend. Vor allem deshalb hatte ja Margret Thatcher nach der DDR-Volkskammerwahl am 18. März 1990 Helmut Kohl zu „seinem Wahlsieg“ gratulieren können.

Wofür er stand, erschien als sicher. Bitte keine Experimente.

Der neue Staatsbedienstete ist der alte, aber …

Der Einigungsvertrag bestimmte (mit Artikel 13), dass „der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege dienenden Einrichtungen der DDR in die Personalführungsbefugnis der künftigen Länder bzw. Kommunen“ übergehen. Die mit diesen Einrichtungen geschlossenen (DDR-)Arbeitsverträge bestanden nach Artikel 20 fort, konnten aber bis zum 31. Dezember 1993 sehr leicht gekündigt werden. Nach diesem Datum genoss dieses Personal alle Rechte des Kündigungsschutzgesetzes.

… aber: „Stasimitarbeiter finden!“

Einen immerwährenden Kündigungstatbestand im öffentlichen Dienst eröffnet der Vertrag in Artikel 20 I in Verbindung mit Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 V Nr. 1 und 2, wenn der Arbeitnehmer in der DDR

“ – gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat,… oder

– für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit tätig war

und deshalb ein Festhalten am Arbeitsverhältnis unzumutbar erscheint.“

Diese Mitarbeiter wiederum galt es herauszufinden.

Dazu brauchte es das Stasiunterlagenarchiv, die ab dem 2. Januar 1992 vom bisherigen Sonderbeauftragten Joachim Gauck geleitete „Gauck-Behörde“.

Inga Markovits, damals Professorin an der Universität Houston in Texas, weist im eingangs zitierten Aufsatz von 2001 darauf hin, dass 2/3 der damals über 3.000 Mitarbeiter der Behörde

„.. keineswegs damit befasst sind, die Geister der der Vergangenheit auszutreiben, sondern mit der sehr gegenwartsbezogenen Aufgabe, den Öffentlichen Dienst von ehemaligen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit zu säubern.“

Bis zum September 2000 unterstand Gaucks Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) deshalb auch der Dienstaufsicht des Bundesministeriums des Innern. Dieses ist die für das öffentliche Dienstrecht zuständige oberste Bundesbehörde.

Das Abkontrollieren, ob der Betreffende einmal haupt- oder nebenamtlicher Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes war, kurz „das Gaucken“, war für den öffentlichen Dienst noch unter Gaucks Nachfolgerin, Marianne Birthler, eine sich wiederholende Pflichtübung. Ich bin im Landesdienst Sachsen-Anhalts nicht nur „gegauckt“, sondern auch „gebirthlert“ worden.

Bei einigen Puristen ist die „Stasiüberprüfung“ ein noch heute geübter Ritus. Bei der Überprüfung von Gemeinderatsmitgliedern zum Beispiel.

Dazu habe ich noch das Wort eines (CDU) – Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat zu Hohenmölsen im Ohr, als er diese Überprüfung forderte mit den Worten:

„Ich war 15 Jahre ein ehrlicher Offizier der Nationalen Volksarmee und bin jetzt seit 15 Jahren ein ehrlicher Offizier der Bundeswehr. Ich will wissen, wer hier die Täter waren!“

Die Wirkung des Gauckens

Dies hat seine Wirkung.

„Selective Memory: How the Law Affects What We Remember and Forget about the Past: The Case of East Germany.“

So hat Inga Markovits ihr Essay übertitelt, zu Deutsch also:

“Ausgesonderte Erinnerung: Wie das Recht unser Erinnern und Vergessen kanalisiert – der Fall Ostdeutschland“.

Das Wirken der Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit werde erinnert, das der Mitarbeiter der anderen Ministerien werde vergessen. Man brauchte sie ja noch.

Ein weiteres Beispiel gefällig? Bitte:

Was denken Sie heute über die Stellung und Wirkung der Bediensteten des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen der DDR (MPF)?

Völlig unpolitisch?

Weshalb das Ministerium in der DDR immer mit einem Minister aus den Reihen der DDR-Block-CDU besetzt gewesen war?

Und wer dampfte dann die Briefe auf, bitteschön? Wer hörte die Telefone ab? Die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit? Wie hatten diese das bewerkstelligt? Wie kamen die überhaupt in die Kreispostämter hinein?

Die Auflösung liegt darin, dass die Mitarbeiter der „Abteilung M, Postkontrolle“ des Ministeriums für Staatssicherheit einen „hauptamtlichen“ Arbeitsvertrag mit dem Post- und Fernmeldeministerium hatten und einen „nebenamtlichen“ mit dem Geheimdienst. Diese „Nebenamtlichen“ wurden von der Gauck-Behörde herausgekämmt. Was „dran blieb“ am Post- und Fernmeldeapparat blieb dran.

Eben: Man brauchte sie ja noch.

Mit einem pragmatischen Umgang hatte das nach 1992 sehr viel zu tun, mit einer heutigen genaueren Geschichtsschreibung sehr wenig.

Die Stasiunterlagenbehörde als Schulungseinrichtung des Historikers

Ein weiterer Umstand, der zur Fixierung auf die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit führte, kommt hinzu:

Dem Blättern in den „gewöhnlichen“ Archiven ist dem Historiker eine Grenze gesetzt. Eine „Schutzfrist“. Personenbezogene Daten sind im allgemeinen Archivrecht im Grundsatz erst 10 Jahre nach dem Tod der Person für Dritte zugänglich. Vor 2021 war diese Frist sogar noch auf 30 Jahre seit dem Tod des Forschungsobjekts ausgedehnt.

Das ist das Spannungsverhältnis zwischen der Neugier des Historikers und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Einzelheiten habe ich 2016 einmal in einen Aufsatz veröffentlicht.

Für vormalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit war diese Schutzfrist von Anfang an mit § 32 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, dem „Stasiunterlagengesetz“, StUG, durchbrochen. Sonst hätte das „Gaucken“ ja gar nicht funktionieren können.

Für die von den Akteneinträgen des MfS Betroffenen und ihre persönlichen Daten besteht diese Schutzfrist eigentlich noch heute.

Eigentlich …

Denn auch diesen Grundsatz durchbrach das Gesetz bis zum Juni 2021. Die Gauck- und Birthler- und Jahn-Behörde unterhielt eine Abteilung Bildung und Forschung, die in den personenbezogenen Betroffenen-Akten blättern durfte, bei der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse aber auf eine Anonymisierung zu achten hatte. Das regelte der heute abgeschaffte § 37 des Gesetzes.

Das alles brachte forsche Forscher der Geschichtswissenschaft dazu, gerade dort anzuheuern und sich gerade diesen Akten zu widmen.

Übrigens:

„Gegauckt“ worden bin ich gefühlt 99mal. Zuletzt, als die Chemnitzer Behörde überprüfte, ob ich denn wirklich würdig sei, ab dem 1. Juli diesen Jahres diese 400 Euro an „Besonderer Zuwendung für Haftopfer“ zu empfangen. Oder ob ich nicht doch ein übler Stasi-Scherge gewesen war.

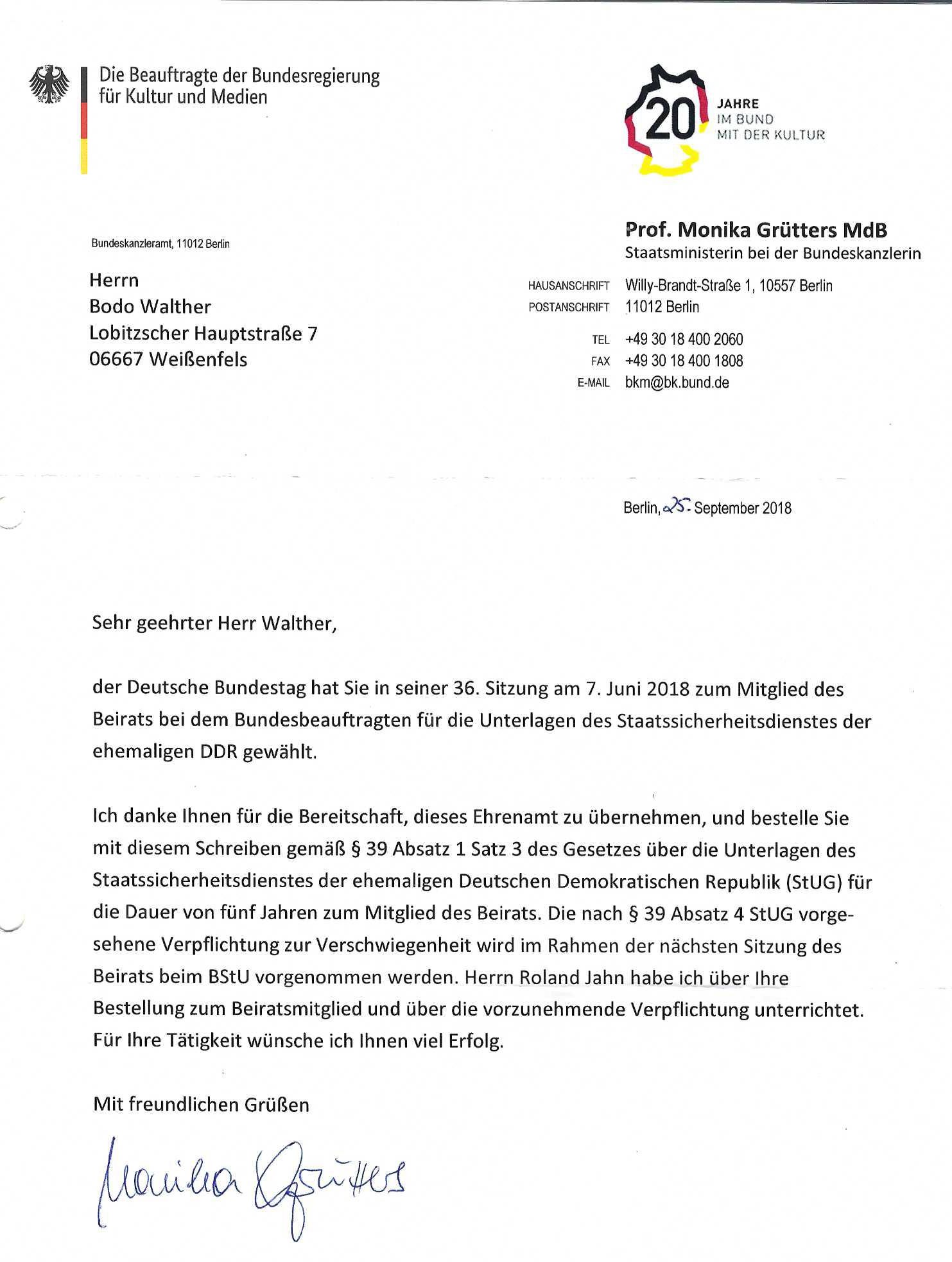

Da hilft dann auch nicht die Beteuerung, dass ich bereits als Beamter und zuletzt als Beirat der Stasiunterlagenbehörde „überprüft“ worden bin.

2018 ist ja immerhin schon 7 Jahre her und vielleicht läßt sich ja inzwischen etwas über den Walther finden?

„Die Gauck-Behörde,“

so schreibt Inga Markovits,

„hat sich im Staat der Bonner Wendegewinner eingerichtet und weist den Ostdeutschen ihren Platz zu.“

________________________________

Noch mehr Aufarbeitung:

„Aufgearbeitet“: (1) Das DDR-Bild der Bonner Republik

„Aufgearbeitet“: (3) Gegangene und Gebliebene – zwei DDR-Bilder

„Aufgearbeitet“: (4) 1998, der Wiederaufstieg der SED/PDS/LINKE und die Gründung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

„Aufgearbeitet“: (5) Landesbeauftragte

„Aufgearbeitet“: (6) Alles Opfer, oder was ?

„Aufgearbeitet“: (7) Die Gegenbilder