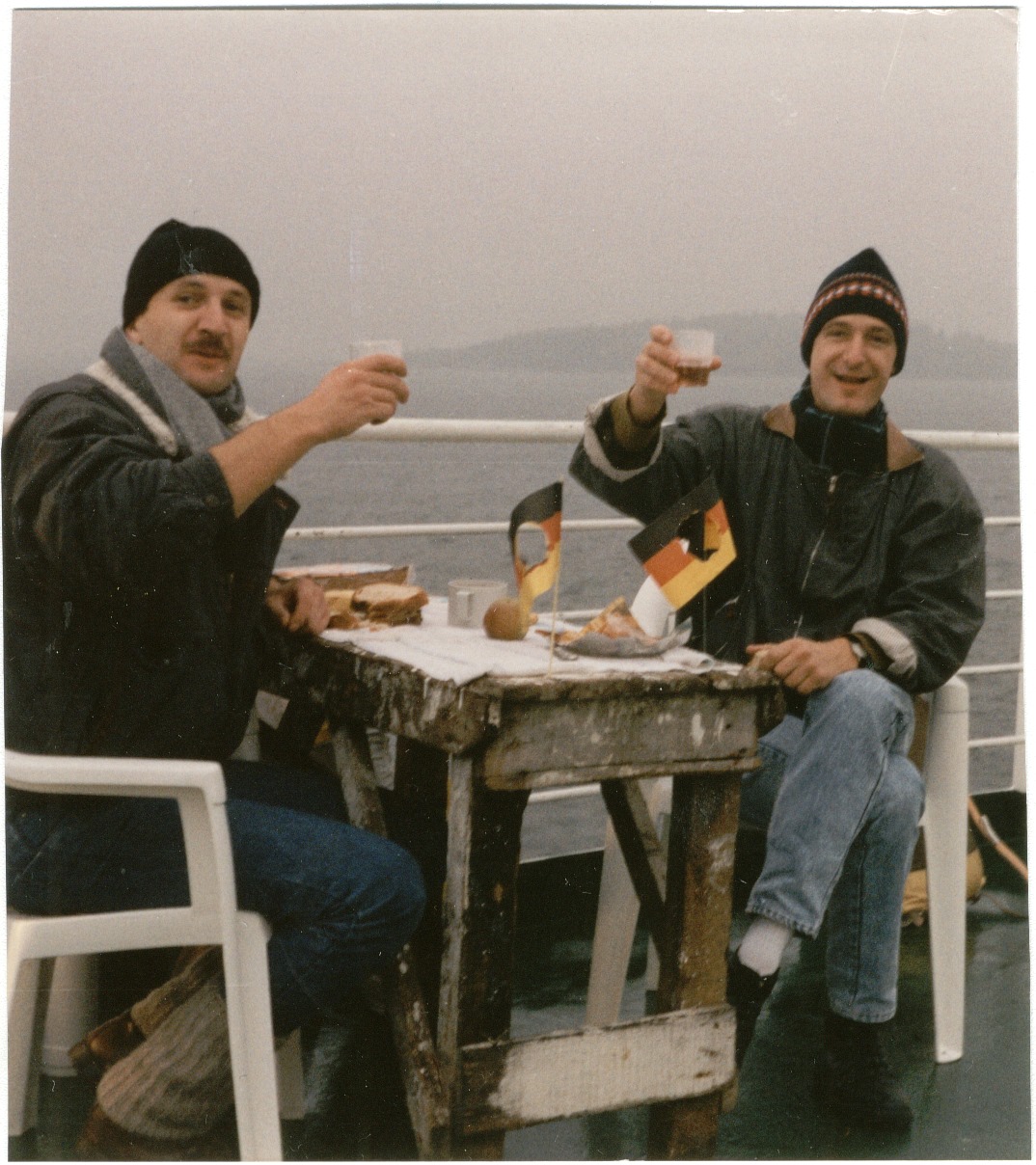

Das Datum der Bildaufnahme unten ist leicht zu bestimmen. Mein Haftkamerad Hubert und ich schipperten an diesem Tag von Kiel nach Bergen in Norwegen. Unsere Fahrräder standen unten bei den PKW der anderen Reisenden. Solche Ausflüge hatten wir uns versprochen, damals in der DDR-Haftanstalt in Cottbus in der Zelle.

Feierlich schnitten wir an diesem Morgen um 6 Uhr aus den beiden Fähnlein das in der Mitte befindliche Symbol heraus. Wir nannten es „den Druckfehler“. Von der norwegischen Mannschaft der Fähre kam einer nach dem anderen an unserem Tisch vorbei, um uns zu unserem Glück zu gratulieren.

Genau, es war der 3. Oktober des Jahres 1990, der Tag, an dem die DDR ihr Ende fand.

Welches Bild hatte die Bonner Republik gehabt über die DDR?

Die Republik, in der wir nun schon fünf Jahre gelebt hatten?

Die Bonner Republik hatte „unser Bild“ gehabt.

„Im Westen“ war das Bild über „den Osten“ geprägt von denen, die „von dort“ gekommen waren. Ihre Erzählungen hatten nichts Gutes über die verlassene Heimat verkündet. Logisch, sonst hätten sie dieselbe ja nicht verlassen.

Begonnen hatte dies ab 1945, als fast 10 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in der britischen und US-amerikanischen Besatzungszone aufzunehmen waren. (Im Vergleich dazu hatte die sowjetische Besatzungszone etwa 4 Millionen von ihnen aufgenommen.)

Die französische Militäradministration nahm bis 1949 nur begrenzt Flüchtlinge auf. Frankreich trug vor,

In dem am 1. Januar 1957 in die Bundesrepublik aufgenommenen Saarland gab es sowieso keine Flüchtlinge und Vertriebenen.

Daraus resultierend könnte man sagen:

Das Bild der Bonner Republik über „den Osten“ reichte von gar nicht vorhanden im Saarland über eher Pastelltöne in Südbaden oder Württemberg-Hohenzollern oder Rheinland-Pfalz, bis hin zu grellen Farben in Bayern oder gar Schleswig-Holstein. Im letztgenannten Bundesland waren 1946 fast die Hälfte der Einwohner Vertriebene. Das zerbombte Hamburg konnte gar keinen Wohnraum bieten. 1956 waren es immer noch ein Drittel.

Wir alle kennen die Geschichten um Werners Meister Röhricht, den wackeren Klempnermeister in der Friesischen Straße 41 in Flensburg in Schleswig, der beständig die Russen im Keller wähnt.

Dies spricht ein tatsächliches Trauma jedes dritten Einwohners des Landes Schleswig-Holstein noch in den 1950er und frühen 1960er Jahren an.

Das regierungsamtliche Bild

Mit dem erst am 1. Juli 1969 gegründeten Gesamtdeutschen Institut – Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben (BfgA) begann die Bundesregierung, genauer gesagt das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (BMB), ein gewissermaßen regierungsamtliches Bild von der DDR zu zeichnen.

Der dort jährlich erstellte Preisindex für Verbrauchsgüter in Ost und West, ins Verhältnis gesetzt zum durchschnittlichen Monatseinkommen, ist mir noch heute ein gutes Nachschlagewerk.

Allerdings wird die Wirkung regierungsamtlich gemalter Bilder regelmäßig überschätzt.

Viel prägender ist das, was Opa und Oma so erzählen. Oder Vati und Mutti und Onkel und Tante. Auch wenn die Erzählung durch Zeitablauf gar nicht mehr stimmig ist.

Die Wirkung regierungsamtlich gemalter Bilder ist auch deshalb gering, weil sie außerhalb der Blase der Interessenten unter dem Verdacht stehen, manipulieren zu wollen. Gar nicht so selten erzeugen gerade sie Gegenbilder. Ich werde in einem Folgebeitrag zur Wirkung oder Nichtwirkung der regierungsamtlichen Bundesstiftung zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur noch einmal darauf zurückkommen.

Greifbarer ist die Juristerei. Also die Frage danach, was das regierungsamtliche Bild in Gesetze geformt hatte. Als was ordnete das Recht der Bonner Republik den „Zonenflüchtling“, also den Hubert und mich (im Bild oben) 1985 mich ein?

Jeder hatten wir für unsere je drei Jahre Haft in der DDR in der Bonner Republik eine Pauschale von 3.440,- Deutsche Mark und berufliche Förderung erhalten. Aber warum eigentlich?

Warum zahlte die Bonner Republik an uns Geld aus für eine Haft aus Gründen politischer Verfolgung im doch anderen Deutschland?

Die älteste gesetzliche Entschädigungsregelung für eine Haft außerhalb der Bonner Republik war das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz von 1954. Es ging von dem Grundgedanken aus, dass zwar jeder wehrfähige Mann in der Wehrmacht zu dienen hatte, aber nicht jeder in jedem Umfang in Kriegsgefangenschaft und schon gar nicht in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten sei. Dass dieser Personenkreis also eine besondere und nicht allgemeine Last zu tragen gehabt habe, für die er entschädigt werden müsse.

Das Gesetz ergänzte das bereits vier Jahre zuvor, 1950, erlassene Heimkehrergesetz, das den aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Soldaten in der Berufsaufnahme fördern sollte.

Schon im Umgang mit dem letztgenannten Gesetz erhob sich die Frage nach den Deutschen, die unmittelbar nach 1945 „von einer ausländischen Macht (der sowjetischen Militäradministration) festgehalten“ oder gar in die Sowjetunion selbst zur Zwangsarbeit „verschleppt worden“ waren, aber gar keine Soldaten waren. Das 1954er Bonner Gesetz behalf sich in § 2 Absatz 2 mit dem Begriff des „Geltungskriegsgefangenen“. Diese Menschen sollten als Kriegsgefangene gelten.

Verurteilungen der Sowjetischen Militärtribunale 1945 bis 1949 in der „Sowjetzone“ trugen aber auch den Charakter politischer Verfolgung. Dass sie „von einer fremden Macht“ stammten, konnte der Bonner Gesetzgeber für politische Inhaftierungen durch die DDR-Justiz selbst nicht mehr wirklich behaupten. Er erließ 1955 das Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden, Häftlingshilfegesetz, HHG.

Eine „Haftentschädigung“ enthielt die 1955er HHG-Regelung zunächst noch gar nicht. Sie enthielt „nur“ die Regelung, dass ehemalige politische Gefangene der DDR nach den Regelungen für heimkehrende Kriegsgefangene, also dem Heimkehrergesetz, beruflich zu fördern seien und bei Gesundheitsschäden nach den Regelungen für die Versorgung verwundeter Soldaten, also dem Bundesversorgungsgesetz, zu versorgen sein.

Der Kalte Krieg als Folge des Heißen, gewissermaßen.

Und nicht nur nebenbei: An eine Versorgungrente wegen Arbeitsunfähigkeit infolge psychischen Traumas dachten damals und bis weit in die 1970er Jahre hinein weder Gesetzgeber noch Versorgungsämter.

Für Kriegsgefangene nicht und für politische Gefangene gleich gar nicht.

Posttraumatische Belastungsstörungen wurde erst nach dem Vietnam-Krieg in den Vereinigten Staaten von Amerika und erst in diesen 1970er Jahren ein Thema.

Haftfolgeschäden waren z.B. Herzerkrankungen infolge einer Typhus-Erkrankung infolge chronischer Unterernährung in einem Gefangenenlager. Und auch um diese noch stritten sich Antragsteller und Versorgungsämter vor den Sozialgerichten.

Eine „Haftentschädigung“ fügte die erste Änderung des Häftlingshilfegesetzes ein. Sie bestand 1957 in einer einfachen Verweisung auf die Haftentschädigungsleistungen für Kriegsgefangene.

Und „Haftentschädigung“ habe ich bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Die Zahlungen an ehemalige politische Gefangene der DDR nannten sich „Eingliederungshilfen“ und die Eingliederung in das Berufsleben der Bonner Republik war das ausdrückliche Ziel der Zahlungen.

Ein Lastenausgleich

Auch das Lastenausgleichsgesetz von 1952, erlassen

.. suchte Vermögensverluste in der „Sowjetzone“, so genannte „Zonenschäden“ als Kriegsfolge auszugleichen und damit eine gewisse Starthilfe für den in den Westen Geflüchteten zu schaffen.

Ein Lastenausgleich war aus sozialen Gründen auch innerhalb der Bonner Republik selbst geboten: Des einen Haus in Hamburg war bis auf die Grundmauern niedergebrannt, des anderen Haus in Flensburg mangelte es nicht an einem einzigen Dachziegel.

Die „Vertriebeneneingliederung“

Bis mindestens 1989 gab es in jeder Kreisverwaltung der Bonner Republik ein Flüchtlings- und Vertriebenenamt. Das hatte nach dem Gesetz die Aufgabe, „Sowjetzonenflüchtlinge“ wie uns „einzugliedern“.

Und konzentrierte sich in der Praxis auf das, was Beamte letztendlich machen: Berichte über ihr segensvolles Wirken zu schreiben, Statistiken zu führen:

„Wie hoch ist der Anteil der Arbeitslosen unter den Flüchtlingen und Vertriebenen im Sinne des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes, BVFG ?“

Die damaligen Arbeitsämter hatten dann nach § 77 BVFG die Aufgabe, „Zonenflüchtlinge“ so lange bevorzugt in Arbeit zu vermitteln, bis der Anteil der Arbeitslosen unter diesen so niedrig war wie der unter den Einheimischen auch.

„Sowjetzonenflüchtlingen“ waren Darlehen zur Unternehmungsgründung zu bewilligen (§§ 254 ff. Lastenausgleichsgesetz), sie waren bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt zu berücksichtigen (§ 74 BVFG)

Ärzten, Zahnärzten und Dentisten unter den „Sowjetzonenflüchtlingen“ war die Zulassung bevorzugt zu erteilen (§ 70 Abs. V BVFG).

Weitere Segnungen des Gesetzes, wie etwa die Anerkennung von „in der Zone“ erworbener Abschlüsse z.B. als Handwerksmeister, Arzt, Zahnarzt oder Dentist per eidesstattlicher Versicherung waren schon in den 1980er Jahren nicht mehr praxisrelevant. Welchen Berufsabschluß, welche Hochschulzugangsberechtigung oder Fahrerlaubnis ich in der DDR erworben hatte, wurde der Bonner Republik ab dem Grundlagenvertrag sehr korrekt von den DDR-Behörden übermittelt.

Kurz:

In der Bonner Republik bestand bis zum Ende des Jahres 1989 ein Bild über die DDR als ein riesengroßes Gefängnis. Den (vormaligen) DDR-Bürgern, die diesem entkommen waren, sei zu helfen, „bei uns“ Fuß zu fassen.

Dieses Ziel erschien aber spätestens ab der DDR-Volkskammerwahl am 18. März 1990 gar nicht mehr erstrebenswert.

Der Volkskammerabgeordnete Konrad Weiß (Demokratie Jetzt, BÜNDNIS90) bezeichnete all diese oben genannten Hilfen bereits im April 1990 als „Abwerbungsprämien“, die endlich abgeschafft gehörten.

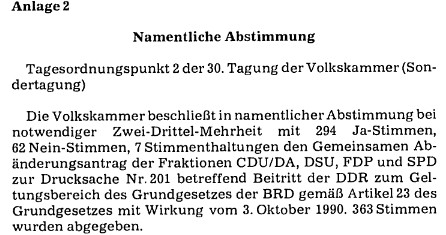

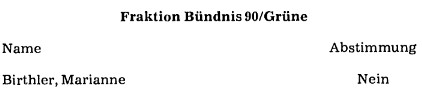

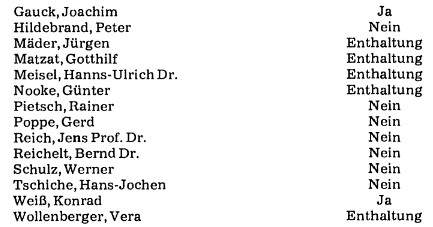

Weiß war neben Joachim Gauck einer der beiden in seiner 15-köpfigen Fraktion BÜNDNIS90/GRÜNE, der in der Volkskammersitzung am 22./23. August 1990 dem Beitritt Neufünflands in die Bonner Republik zustimmte.

Es ging ihm also keineswegs um eine Rettung der DDR, sondern darum, den Osten nicht ausbluten zu sehen.

Nicht nur einer meiner Ausbildungsrichter in meinem damaligen Referendariat fragte mich damals, ob ich nach bestandener Prüfung denn „wieder nach Hause gehen“ wolle.

Die Diktatur sei vorbei und ich würde jetzt eher dort gebraucht.

______________________________________________

Noch mehr Aufarbeitung:

„Aufgearbeitet“: (2) Das „Gaucken“ als Läusekamm

„Aufgearbeitet“: (3) Gegangene und Gebliebene – zwei DDR-Bilder

„Aufgearbeitet“: (4) 1998, der Wiederaufstieg der SED/PDS/LINKE und die Gründung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

„Aufgearbeitet“: (5) Landesbeauftragte

„Aufgearbeitet“: (6) Alles Opfer, oder was ?

„Aufgearbeitet“: (7) Die Gegenbilder