„Star struck“ bin ich eigentlich nicht. Aber ab und an empfinde ich ein wohliges Kribbeln, wenn ich im gleichen Raum bin wie irgendein „bedeutender“ Mensch. Dabei muss ich diesen Menschen gar nicht besonders verehren. Es könnten auch Orte sein, die dieses undefinierbare Gefühl auslösen. Ein Freund wollte unbedingt mal auf der Wiese von Yasgurs Farm stehen. Sie wissen schon, der Acker der berühmtesten Schlammschlacht des 20. Jahrhunderts. Ein anderer hat im Abbey Road Studio mit dem Paul McCartneys Toningenieur eine CD aufgenommen. Ich wollte vor einigen Jahren mal unbedingt in der Arena von Verona stehen. An der Stelle, an der Jahre zuvor Ian Paice am Schlagzeug gesessen hatte. Aber die Arena war just an diesem Tag wegen Soundcheck von Al Bano und Romina Power geschlossen.

Immerhin war ich einmal mit dem amerikanischen Anarcho-Clown Django Edwards und der niederländischen Königin Beatrix im gleichen Raum. Das ist doch was. Und dann kam 2010 die Chance: Bob Dylan! Live! Da kam ein Anruf, der Kollege sei krank, ob ich Lust hätte, Dylan zu sehen in Straßburg im Le Zénith, schon morgen. Und wie ich Lust hatte. Heureka. 70 Euro koste das.

Es war dann auch gut portionieret fürs Geld. 70 Minuten Musik, ein Euro pro Minute. Plus am Ende ein dürres „thank you“, quasi die Zugabe. Was will man mehr. Dazu später. Was will ich sagen? Ich war damals und bin heute noch weitgehend ahnungslos, hatte Dylan nie so richtig wahrgenommen. Allenfalls war ich genervt vom unvermeidlichen „Blowin’ In The Wind“, das vor allem von Damen in lila Wickelrücken oder Latz-Säcken freudig und mit zum Himmel verdrehten Augen entgegengenommen wurde wie die Manna. Jaja, sie sahen auf jeden fall den sky, wenn nicht gar den heaven. Da war ich ganz sicher. Ich ergötzte mich später lieber leise in mich hinein giggelnd an der zugegeben recht einfach gestrickten Parodie des kleinen großen Pathos-Zerstörers Wiglaf Droste, am schönsten gesungen von Gerd Köster. „Wievile Sstrasse musse Manne gehe weg. Bisse heisse rrichtige Mann? Wievil grosse Wassa musse weisse Vogel flieg. Bisse könne shlaffe inne Sand? Wie ofte musse Kanonekugel mache ‚Bum!‘, bisse alle sage: ‚Nix Gutt! Verbot!‘?“ Und ganz wichtig der Refrain: „Rrichtich Antwort, gutt Freund, musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort musse feife inne Wind“. Eben, geht in Ordnung, sowieso, genau. Aber damit kam ich Dylan auch nicht näher. Eher vergrößerte sich die ironische Distanz Zumindest zu diesem ausgeleierten Lied für den Friedens-Fasching.

Byrds und BAP

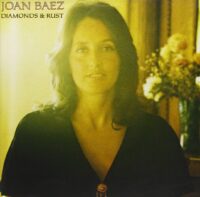

Dann gab des die Byrds. Die hatte ich in meiner Frühadoleszenz ganz gern gehört. Sie sagten mir aus unerfindlichen Gründen mehr zu als die Beatles, obwohl ihre musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten doch vergleichsweise als Sparflamme flackerten. Aber wenn man Roger McGuinns etwas neblige und doch glasklare Stimme hörte, musste man zuhören, eben weil das so seltsam entrückt klang. Und ich hörte zu. Nicht nur der Musik, sondern auch den Texten. „Mr. Tambourine Man“, „My Back Pages“. „I was so much older then, I’m younger than that now“. Das las ich rückblickend als ein in der Jugend erhaltenes Versprechen, im Alter nicht zu verblöden. Wahrscheinlich meinte Dylan aber etwas ganz anderes. Im Anglistik-Studium gab’s keinen Dylan, sondern Sonette von Shakespeare und Coleridges „The Rhyme Of The Ancient Mariner“. Das fand ich dann in der Metal Version von Iron Maiden doch interessanter und spielte lieber Luftgitarre als auf den Text zu hören. Metal ruled these days, Dylan rückte weiter weg. Zur gleichen Zeit rückte er aber wieder via Metal näher an mich heran. Denn die Metal-Götter Judas Priest hatten „Diamonds And Rust“ aufgenommen, ein Cover von Joan Baez’ Abrechnung mit dem „unwashed phenomenon“, dem „original vagabond“ Dylan.

Et kütt wie et kütt, und et hätt noch immer jut jegange: Später war es dann Wolfgang Niedecken. Der Kölner, dessen Geschichten ich meistens auf Anhieb verstanden hab (mit Ausnahme der apokalyptischen Bilder in „Bahnhofskino“) machte nie ein Hehl aus seiner Dylan Bewunderung und ich fühlte mich aufgerufen, mich mit dem Original zu beschäftigen. Niedecken wird oft als Südstadt-Dylan“ verspottet. Dazu kann ich nix sagen. Ich fand jedenfalls die pralle Musik seiner Band BAP immer interessanter als die Musik Dylans. Aber dass „Desire“ Album von 1975 habe ich mir dann doch gekauft. Weil BAP auch an und an „Hurricane“ spielten, kam ich auf Umwegen zu Dylan. Halbwegs. Andere kommen ja auch von Heidegger zu Adorno, von Marx zu Marcuse oder von Precht zu Lanz und Maischner zu Illberger. Damals also hatte Dylan eine junge Frau mit einem Geigenkasten erspäht und sie auf der Stelle weg „verhaften“ lassen. Die daraus resultierenden Sessions mündeten in jenem „Desire“-Album, einem der – in meinen Ohren – zugänglichsten und unbestreitbar erfolgreichsten Alben seiner Karriere. Das spontane Engagement der Geigerin Scarlet Rivera steht als Sinnbild für die Art des Musizierens, die heute kaum mehr denkbar ist: Einfach drauflos spielen, den Moment einfangen, egal wie viele Fehler oder produktionstechnische Unzulänglichkeiten danach hörbar sein mögen.

Dilettierende Dylanhansel

2008 fuhr ich zu Wolfgang Niedecken, um ein Foto mit ihm und dem Cover jenes Album zu machen. Niedecken will sich keinesfalls als „Dylanhansel“ verstanden wissen, liess er mich wissen.

Denn dieser Typus ist für ihn „ein übersteigerter Fan, das kriegt so eine religiöse Komponente, da bin ich sehr vorsichtig. Dylan ist für jeden zugänglich, lasst euch nichts hineingeheimnissen. 1976 machte ich Zivildienst, fuhr Essen auf Rädern aus mit einem Dylan-Wahnsinnigen, der hatte nur Dylan-Kassetten dabei“, erzählte Niedecken. „Dieser Typ hatte ständig dieses Album dabei, und hat mir soviel von Dylan erzählt, dass ich alles gekauft hab, was zwischen 1970 und 1976 erschienen ist. Ich hab’ mir die Songs rausgehört, das waren auch die ersten Songs, die wir mit BAP gespielt haben.“

Auch später gibt es immer wieder Dylan-Covers im Repertoire der Band. Und die mittlerweile auch ausserhalb der BAP-Fanbubble legendäre „Huldigung“ gehört zu den in Stein gemeisselten Ritualen. Vor Konzertbeginn stößt die Band mit Grappa auf die „Heiligen Drei Könige“ an, vor einem eigens dafür gebauten, aufklappbaren Altar. Die Könige aber heißen Keith Richards, Ron Wood und eben Bob Dylan. Die traten beim Live-Aid Konzert 1985 extrem angeschlagen und unkoordiniert vors weltweite Publikum. Niedecken hatte den Auftritt als Gegenthese gegen die Glattheit und Perfektion der achtziger Jahre begriffen. Womit wir wieder bei Scarlet Rivera und dem spontanen „zusammen Musik machen“ wären.

Zwischendrin hörte ich immer wieder Coverversionen von Dylan-Songs, die nun so gar nichts mit Dylan und spontanem Musizieren zu tun hatten: Glänzende Kunsthandwerks-Produkte – etwa von Manfred Manns Earthband. Die mich musikalisch durchaus elektrisierten, bei denen ich aber immer argwöhnte, dass Dylans Lyrics nur benutzt wurden, damit irgendwas gesungen wird. Es hätten auch Steuererklärungen oder Mathematik-Textaufgaben sein können. Respektabel und bewundernswert wie eine Cadillac mit Zierleisten und Weißwandreifen, aber vollkommen irrelevant, wenn man sich auf die Suche nach Bob Dylan begeben will.

70 Minuten Dylan

Und habe ich Bob Dylan an jenem Abend im Herbst 2010 im Le Zénith in Straßburg gefunden? Das Gebäude ist ein Konzertort mit Atmosphäre, der mir so gut gefallen hat. Spontan beschloss ich: Da will ich öfter hin, egal was gegeben wird. Ein Blick auf den Programmflyer brachte mich von der Idee ab. Als nächstes Event kündigte die Zillertaler Schürzenjäger. Kurz nach halb neun gehen also an diesem Abend die Lichter aus und zu hochfahrender Intro-Musik läuft eine Ansage, die des Künstlers Wirken in wenigen dürren Sätzen zusammenfasst, um dann in fast marktschreierischem Tonfall „Columbia Recording Artist Bob Dylan“ auf die Bühne zu schicken. Nun beginnt das Ritual, das man kennt und erwartet hat: Zu Beginn fast jeden Songs fühlen sich die „Dylanhansel“ bemüßigt, möglichst schnell herauszufinden, worum es sich handelt. Ich lausche ihre Expertise (Dialoge nacherfunden, aber naturnah): „Also, da hat er aber am vor zwanzig Jahren in Montreal ein anderes Intro gespielt“. „Echt jetzt? Nee, das war vor 15 Jahren. Und nicht in Montreal, sondern in Paris“. „Aber es war langsamer“. „Bist di sicher? Ich hab’n Bootleg davon, letztes Jahr in San Francisco auf’m Flohmarkt gekauft….“ „Also, ich war dabei und hab hinterher noch den Kritiker vom Rolling Stone getroffen.“ Andere wiederum klopften sich wortlos unpassende Takte auf die Oberschenkel.

Während Dylan und seine Musiker alle Songs zu mehr oder weniger verschlurften Midtempo-Shuffles einebneten. Nach dem Motto „Reiß das Gebäude namens Song ab, ziehe es hinter den Grundmauern hoch und achte darauf, dass du ihm möglichst noch vorhandenes Pathos austreibst“. Beiläufig hingehuscht oder zerfahren, je nach Kritiker-Denkschule. Zwei Tage später habe ich darüber geschrieben und bin in die genreüblichen Klischees verfallen. „‘Masters Of War’, auf pulsierendem, drängendem Rhythmusfundament vorgetragen, lässt Dylan zum Ankläger werden, der keine Fahnen schwenken muss, um deutlich zu sein“ und ähnliche Worthülsen. Ach, hätte die Redaktion doch so einen Dylanhansel als Rezensenten geschickt. Der Schluss gefällt mir dann aber wieder: Da schrub ich wahrheitsgemäß: „Das kompakte ‚Blowin in The Wind‘ setzt als Schlusspunkt der Pathos-Vermeidungsstrategie die Krone auf. Es klingt, als verlasse der Künstler schon während des Songs über eine lange Treppe rückwärts die Bühne.“ Genau. „Rrichtich Antwort, gutt Freund, musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort musse feife inne Wind.“

Noch mehr Dylan-Interpreten

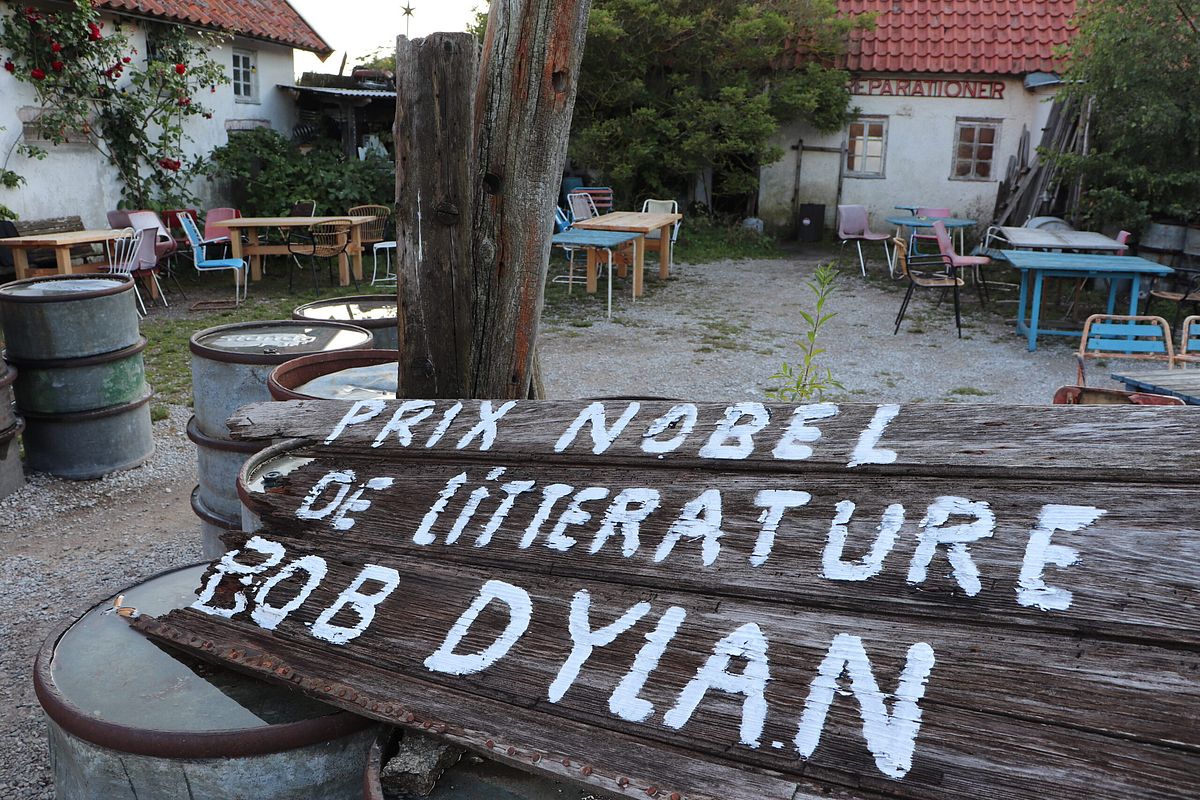

2016 geht der Nobelpreis für Literatur an Dylan. Am gleichen Tag sehe ich Georg Ringsgwandl, der auf der Bühne „Nix Mitnehma“, seine bayrische Adaption von Bob Dylans „Gotta serve somebody“ spielt. „Du kannst technisch fit sein, zum Beispiel Ingenieur, oder Menschenkenner, Psychologe oder Friseur, Hey, du kannst ein Popstar sein mit drei goldenen LP, oder Fernsehquizmaster mit einem teuren Toupe‘, doch des derfst du net mitnehma“. Auch schön. Jedenfalls mehr Dylan als Manfred Manns Earthband. Meine höchst gebildete, vornehme und belesene Schwiegermutter ist zu dem Zeitpunkt schon tot, leider. Sie, die in ihrem Leben noch nie einen Ton Pop, Folk oder Rock gehört hatte, pflegte immer unmittelbar nach der Nobelpreisverleihung alles vom Preisträger zu kaufen. Na ja, fast immer. Wenn es ein jüdischer war, dann ganz bestimmt. Zu gern hätt ich gewusst, ob sie mit Dylan genauso verfahren wäre. Bei dem Gedanken schmunzelt es in mir gar zauberlich. Andererseits: Wenn Sie mich gefragt hätte, was dieser Dylan eigentlich macht, was hätte ich geantwortet?

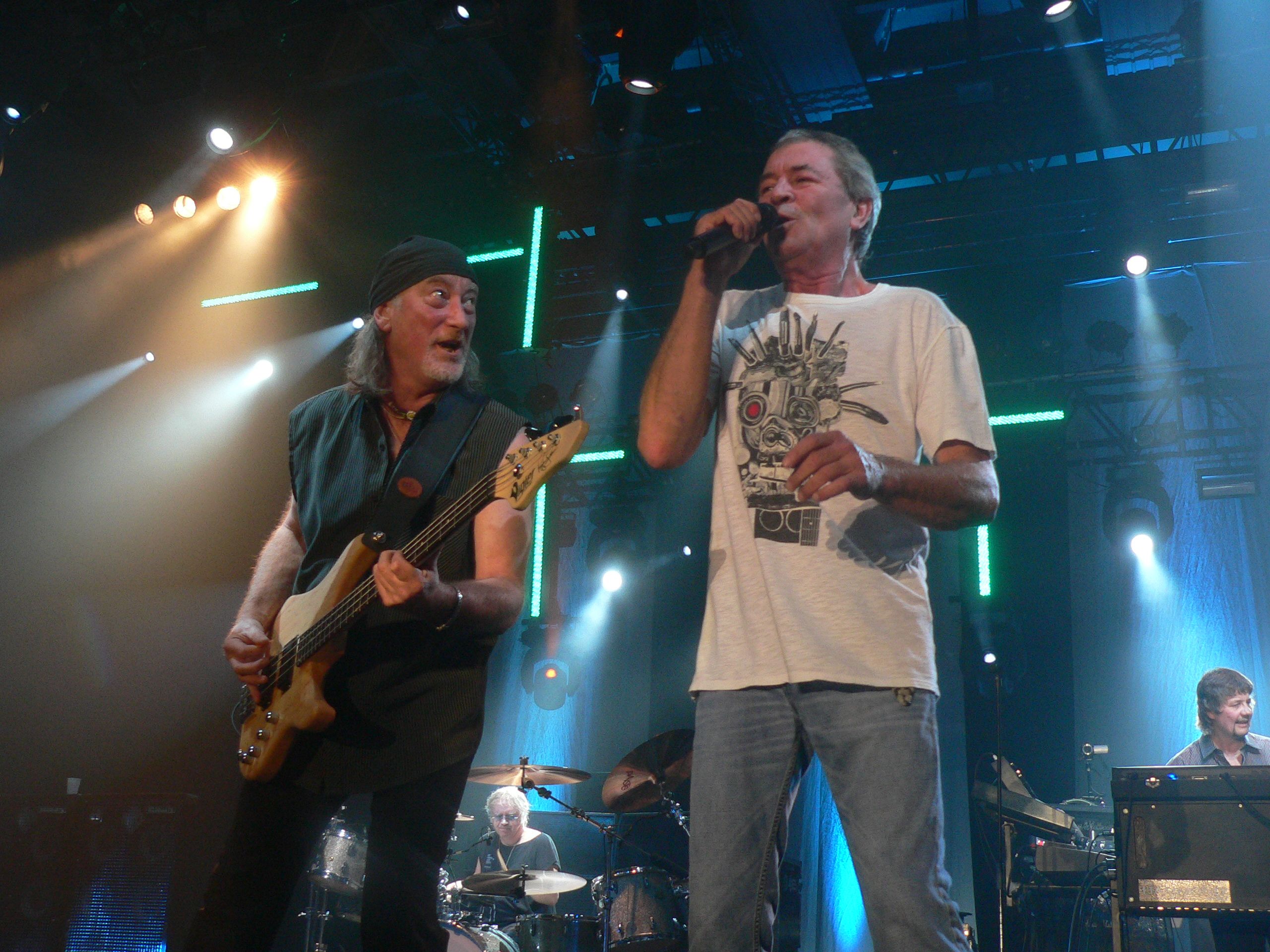

2021 nehmen meine persönlichen Hausgötter Deep Purple ein Cover-Album auf – unter anderem ist der Dylan-Song „Watching The River Flow“ zu hören. Mein persönlicher Schlagzeuger-Hausgott Ian Paice erklärt mir dazu: „Ich hätte es etwas langsamer gespielt.  Es ist ein bisschen aufgekratzt. Aber okay, es ist ein guter Song. Man kann das in jede Richtung drehen. Nur als Tip für Dich: Wenn Du wieder zuhause bist, gehe auf youtube und schaue dir die Version von Leon Russell an, die ist sooo langsam und sooo sexy und verführerisch“. Gute Güte, auch das noch. Dieser Tage sass ich im Literaturhotel in Berlin, wo kürzlich auch der ebenso rätselhafte Großphilosoph Herbert Grönemeyer am weissen Piano im Frühstücksraum (hier genannt Uwe Johnson-Salon) gesessen hatte, und ich las Alan Poseners 50 Interpretationen von Dylan-Songs. Er schreibt über „Knockin’ On Heaven’s Door“: „Kein Rockmusiker, der etwas Selbstachtung hat, würde so einen Text auf Deutsch singen, aber auf Englisch klingt das irgendwie bedeutend, man kann das Gesicht dazu bluesschmerzverzerrt gen Scheinwerfer drehen und so tun, als dächte man an den Tod und glaubte an einen Himmel, während man in Wirklichkeit nur denkt: Jetzt wäre ein Mädchenchor gut, um da Ooh-ooh-ooh-Stück zu singen“. Ertappt. Genau das denke ich immer, wenn ich mit einem furiosen Drum-Break eben jenen Song bedeutungsschwanger mit meiner kleine Rumpel-Kapelle starte, bluesschmerzverzerrten Blick inklusive. Soll ich mich nun schämen? „Rrichtich Antwort, gutt Freund, musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort, gutt Freund, de musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort musse feife inne Wind“.

Es ist ein bisschen aufgekratzt. Aber okay, es ist ein guter Song. Man kann das in jede Richtung drehen. Nur als Tip für Dich: Wenn Du wieder zuhause bist, gehe auf youtube und schaue dir die Version von Leon Russell an, die ist sooo langsam und sooo sexy und verführerisch“. Gute Güte, auch das noch. Dieser Tage sass ich im Literaturhotel in Berlin, wo kürzlich auch der ebenso rätselhafte Großphilosoph Herbert Grönemeyer am weissen Piano im Frühstücksraum (hier genannt Uwe Johnson-Salon) gesessen hatte, und ich las Alan Poseners 50 Interpretationen von Dylan-Songs. Er schreibt über „Knockin’ On Heaven’s Door“: „Kein Rockmusiker, der etwas Selbstachtung hat, würde so einen Text auf Deutsch singen, aber auf Englisch klingt das irgendwie bedeutend, man kann das Gesicht dazu bluesschmerzverzerrt gen Scheinwerfer drehen und so tun, als dächte man an den Tod und glaubte an einen Himmel, während man in Wirklichkeit nur denkt: Jetzt wäre ein Mädchenchor gut, um da Ooh-ooh-ooh-Stück zu singen“. Ertappt. Genau das denke ich immer, wenn ich mit einem furiosen Drum-Break eben jenen Song bedeutungsschwanger mit meiner kleine Rumpel-Kapelle starte, bluesschmerzverzerrten Blick inklusive. Soll ich mich nun schämen? „Rrichtich Antwort, gutt Freund, musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort, gutt Freund, de musse feife inne Wind. Rrichtich Antwort musse feife inne Wind“.

Thomas Zimmer schreibt seit 1980 über Rock, Pop und Folk. Er war Rundfunk-Musikredakteur, Dozent für Pop- und Rockgeschichte an der Musikhochschule Karlsruhe. Er hat u.a. die Biografie des BAP-Drummers Jürgen Zöller und ein Buch mit Konzertkritiken aus 20 Jahren veröffentlicht. Er hat Rock-Größen wie Phil Collins, Ian Gillan, Beth Hart und viele mehr interviewt. Er moderiert eine regelmässige musikalische Live-Talkshow im Jazzclub Bruchsal und betreibt den Interview-Podcast „Das Ohr hört mit“ – https://open.spotify.com/show/4FuFLyd1w66aRSnYYdCkOY mit Musikern und anderen Kulturmenschen.

Sehr amüsant. Danke. Auch wenn mir Herr Zimmermann als Musikant nicht zusagt

Danke, Thomas, für die Schleichwerbung.

Ansonsten:

1. Ja, Dylanologen sind die Pest.

2. Ringswandl hat den Sinn des Textes von Dylan nicht erfasst, oder nicht erfassen wollen. Es geht nicht darum, dass du „nichts mitnehma“ kannst. Denn das wäre höchstens ein Grund, hier möglichst viel anzusammeln. Es geht darum, dass du dich hier und jetzt entscheiden musst: willst du Gott dienen oder Satan?

3. Droste schafft es anscheinend nicht, Dylan zu verscheißern (und „Blowin‘ in the Wind“ ist extrem verscheißernswert), ohne rassistisch zu sein. Warum der Gastarbeiter-Dialekt, die Zuwanderer-Grammatik?

4. BAP: Na ja. Nicht meins, ich mag überhaupt keine Songs in Dialekt, jedenfalls keine Rocksongs. Der Punkt mit dem Rock ist doch, dass er die örtliche Beschränktheit transzendiert. Die Beatles sangen doch auch nicht mit einem Liverpooler Akzent. (Außer einmal, bei „Dirty Maggie Mae“, aber das war die Persiflage eines Volkslieds.)

5. Und danke für den Hinweis auf die Deep Purple Aufnahme von „Watching the River Flow“. Natürlich viel besser als Manfred Mann oder The Hollies. Aber immer noch viel zu sauber. Und swingt nicht.