Fast jeder Mann, der ungefähr vor 1970 geboren wurde und bis 1990 in der DDR lebte, musste dort den Grundwehrdienst in der NVA oder anderen kasernierten Einheiten ableisten. Der Autor, Jahrgang 1960, erinnert sich in neun Kapiteln an seine eigenen entsprechenden Erfahrungen.

Kapitel 7

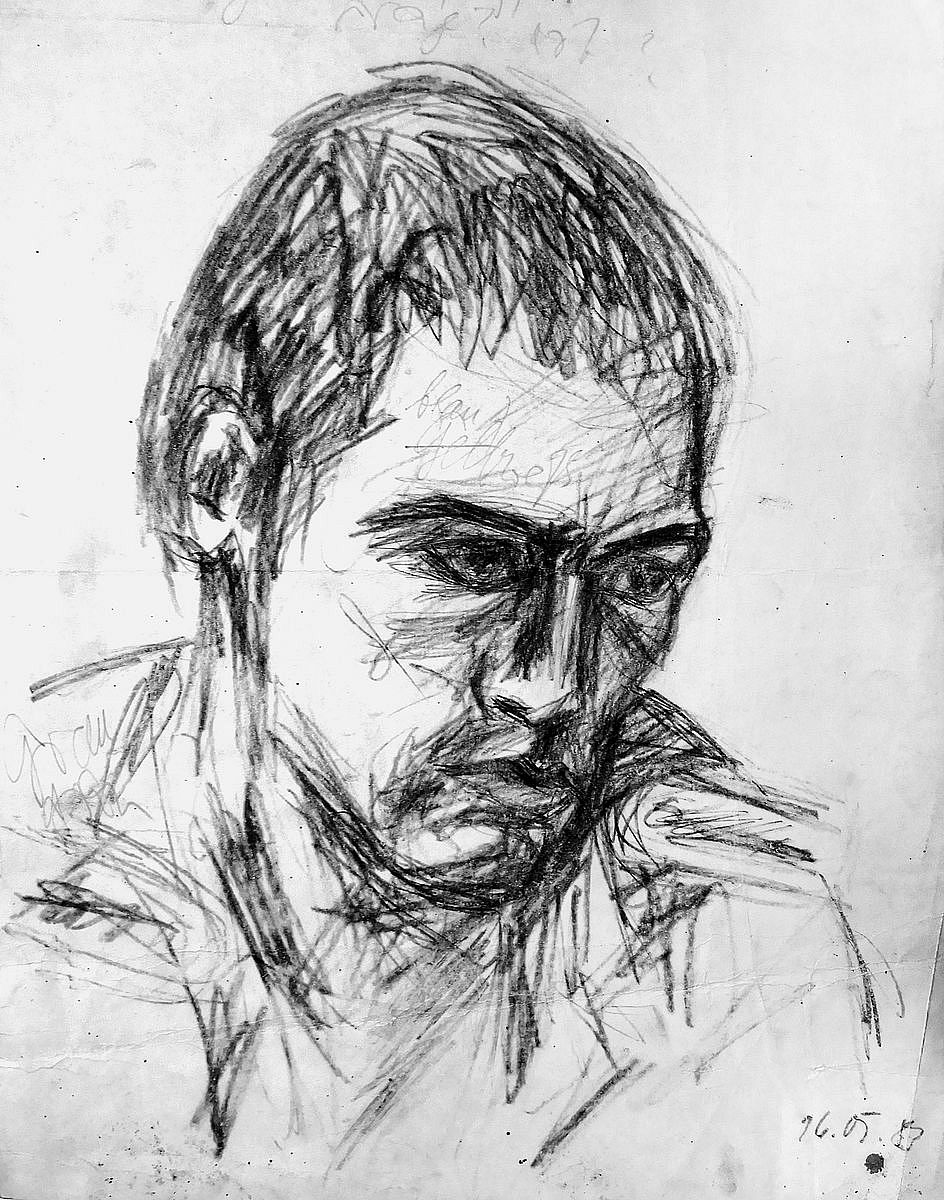

Mit Stefan T. war ich noch bis Ende der achtziger Jahre – wenn auch abnehmend – eng befreundet. Vor allem kulturelle Interessen verbanden uns. Im Sommer nach dem Wehrdienst wanderten und trampten wir überdies gemeinsam durch Bulgarien. Stefan war Mitglied der SED, was eigentlich Grund genug sein sollte, ihn zu verachten und zu schneiden, aber gleichwohl schätzte ich ihn sehr wegen seiner außerordentlichen Aufrichtigkeit und Moralität, die ans Naive grenzen konnte. Da ich gerade viel Hermann Hesse las, definierte ich unser beider Verhältnis als das von Narziss (Stefan) und Goldmund (ich).

Geradezu tragisch war seine Rolle zehn Jahre später während der Wendewirren der späten DDR. Ich selbst, der ihm gegenüber stets betont hatte, man müsse sich, um politisch und moralisch integer bleiben zu können, von der Macht weit entfernt halten, stand damals natürlich auf der richtigen Seite. Stefan dagegen, ein begeisterter Gorbatschow-Anhänger und SED-Reformer, hatte sich im Sommer 1989 zum allerletzten FDJ-Sekretär der Greifswalder Universität küren lassen – ein Posten, der ihn unweigerlich in die Nähe von Leuten und Institutionen bringen musste, denen nichts ferner war als Integrität. Noch im Dezember 1989, als die Mauer längst offen war und in der DDR nichts weniger als irgendein Sozialismus auf der Tagesordnung stand, war er Delegierter auf jenem legendären Parteitag, wo unter nunmehr Gregor Gysis Ägide die SED statt sich aufzulösen einen halbherzigen Neuanfang versuchte und sich in PDS umbenannte.

Dass Stefan heute in Finnland lebt und gelegentlich im Deutschlandfunk über dieses Land berichten durfte, scheint mir eine glückliche Fügung angesichts seiner so unglücklichen Verstrickung mit einer Macht, deren Verworfenheit er nicht wahrhaben und die er stets zum Guten reformieren wollte.

In der Kaserne zeichnete sich Stefan dadurch aus, dass er, im Unterschied zu mir, in einer ganz normalen Mot.-Schützen-Einheit als Kraftwagenfahrer seinen Dienst versah und keinerlei Vorrechte genoss. Von den Vorgesetzten, die ihn wegen seiner Parteizugehörigkeit und seiner Fähigkeiten gern auf ihre Seite gezogen hätten, ließ er sich nie vereinnahmen. Anders als ich, den mancher als Träumer und Spinner ansehen mochte, ist Stefan von ausnahmslos jedem Soldaten unserer Kompanie zutiefst geachtet worden, obwohl er sich auch in der Truppe keinem anbiederte. Mich ließ man in Ruhe, Stefan aber war beliebt.

Ähnlicher war mir hier Wolfdietrich aus der fünften Kompanie, auch er ein Sanitäter. Die anstrengenden Dienste im Med.-Punkt verbrachte ich am liebsten mit ihm. Wir versorgten nachts die Patienten, kümmerten uns um kleinere Verletzungen, schrubbten die Station, vor allem aber plauderten wir über Bücher, Musik oder fremde Länder.

Ich schätzte Wolfdietrichs Feinsinn, ja Dünkel. Sein langer aristokratischer Hinterkopf und die schmalen Finger, die sehr blonden Haare, die gewählte Aussprache, die Nickelbrille, seine Musikalität und Bürgerlichkeit, all das hob sich so wohltuend ab von der prolligen Welt ringsum voll Zoten, Dummheit und Biederkeit. Einige Male besuchten wir auf Ausgang gemeinsam Aufführungen des Hans-Otto-Theaters, Konzerte im Neuen Palais oder das Weihnachtsoratorium in der Erlöserkirche, oder wir gingen auch nur in die Theaterklause, um – für DDR-Verhältnisse – ein gediegenes Ambiente und eine gediegene Küche zu erleben.

Dort saßen wir unter diskutierenden Bartträgern, über Tische hinweg sich unterhaltenden und lachenden Schauspielern, verkauzten Lesenden und überheblich Schweigenden, wunderschönen Frauen, Leuten also, die einer Welt entstammten, zu der wir später dazugehören wollten, jeder einzelne ein Antipode zu den in Potsdam sonst so präsenten verbohrten Offizieren, öligen Verwaltungsangestellten, smarten SED-Genossen und cleveren Handwerkern nebst ihren jeweils ebenso öden Gattinnen.

Die mit Wolfdietrich im Theaterrestaurant begehrlich betrachtete künstleröse Gegenwelt war umso wichtiger, als ich trotz Gegensteuerns armeetypisch zu verlottern und zu verrohen begann. Am deutlichsten zeigte sich dieser Prozess im Wortschatz. Denn auch ich beherrschte und benutzte mittlerweile den eigentlich verachteten Armee-Jargon, und so ausgiebig ich ihn verwendete, so sehr fand ich mich offenbar mit meiner Rolle als Soldat ab. In Briefen aus jener Zeit finden sich Begriffe wie »Zapfen«/»Gonzo«/»Rüssel« (für Verärgerung), »ausmisten« (bestrafen), (Urlaub) »wegknallen«, »Säcke« (Offiziere), »Sackstand« (strapaziöser Dienst), »abstinken«, »abmatten« (gammeln, verdrücken), »Syph« (Dreck), »Putterei« (Anbiederei bei Vorgesetzten), »einen Huf fangen« (Ärger bekommen), »Rohr« (Schnapsflasche), »rotzen« (schießen), »Fotze« (unangenehmer, verachteter Mensch), »Bärenfotze« (Wintermütze) usw.

Manche dieser verbalen Schöpfungen waren witzig und drückten eine ironische Distanz zum befohlenen Ernst aus, die meisten aber waren nichts als vulgär und in der Summe des inflationären Gebrauchs öde. Ein verbürgter Satz des Spießes, der jemanden wegen Händen in den Hosentaschen anschrie, lautete: »Du Gosse, pack deine verkeimten Wichsgriffel aus dem Wichskasten, bist wohl lange nicht mehr über die Mutti gerutscht?!«

Wie reich und armselig zugleich diese spezifische DDR-Soldatensprache war, zeigt Klaus-Peter Möllers großartiges Lexikon »Der wahre E«, das ich zwanzig Jahre später im Lukas Verlag veröffentlichte. Die Arbeit am Buch hatte nebenbei einen selbsttherapeutischen Effekt: Ich träumte wieder vom Armeedienst und stand eines Tages sogar vorm Tor meiner Kaserne, um mich jener verhassten, weitgehend verdrängten Zeit besser erinnern zu können.

Die rüde sexistische Sprache, die in der Kaserne den Ton bestimmte, war ein natürliches Produkt der dortigen männlichen Notgemeinschaft. Angesichts der Übermacht des Juvenil-Maskulinen geriet alles Weibliche zur Projektion. Nur wenige Soldaten nannten daheim eine Frau oder eine Freundin ihnen zugehörig, und selbst die eine Partnerin hatten, erlebten sie derart selten, dass sie sich, sobald der Urlaub vorbei war, diese mehr oder weniger herbeiphantasieren mussten. Für alle übrigen, also die meisten, war Weiblichkeit umso mehr nur ein Phantom. Spätestens im Suff war jedermann ein wilder Hengst, dem trotz angeblicher Verabreichung von »Hängolin«-Tee die Eier immer dicker wurden. Frauen waren nun nichts als Matratzen, Büchsen, Fickschlitten, Freudenbürsten, Käfer, Käthen, Kirschen, Mucker-Ellis, Puppen, Postenentsafter, Schlitzpisser, Schnecken, Steckdosen, Stoßdämpfer oder sonst etwas.

Ich hielt besser den Mund, denn so umgab mich wenigstens ein gewisses stolzes Geheimnis. Hätte ich etwa berichten sollen, dass ich mit weiblichen Wesen noch niemals Zärtlichkeiten ausgetauscht hatte, die über Küssen und schüchternes Reiben »da unten« hinausgegangen waren? Ein bisschen Angeben musste sein, um nicht als schwul zu gelten und die Hölle auf Erden zu erleben, aber dabei beließ ich es; ich wollte nicht ebenfalls wild herumspinnen.

In der Schulzeit war es mir ja leider nicht vergönnt gewesen, die entscheidende Erfahrung gemacht zu haben, und dass ich sie während der Armeezeit nicht würde machen können, war sowieso sonnenklar. Ich würde mich also bis auf Weiteres damit begnügen müssen, heimlich einen gegen fünf kämpfen zu lassen, Frau Faust und ihre fünf Töchter zu besuchen, krumme Finger zu bekommen, zu kloppen und zu rubbeln und mir einen runterzuholen. Das war nicht erhebend, aber was konnte ich sonst tun.

Auch im Halbjahresurlaub würde gewiss nichts Entscheidendes passieren, denn welches Mädel ließe sich wohl auf einen schüchternen Armisten mit kurzen Haaren, der in wenigen Tagen wieder einrücken musste, ein? So gänzlich ohne jede Hoffnung war ich folglich sehr entspannt, als ich im Sommer 1980 für ein paar Tage nach Wittenberg durfte. Die Eltern und Geschwister waren gerade im Riesengebirge im Urlaub, ich sollte daheim die Hühner füttern, musste aber auf niemanden Rücksicht nehmen, hatte das Haus und mein Zimmer für mich allein.

Mit den alten Freunden war ich in Pratau zum Tanz, es war ein herzliches Beisammensein, ich tanzte und schwatzte mit der fröhlichen, burschikosen A. aus R., die neuerdings eine zwei-fünfer TS fuhr und Friseurlehrling war. Früher war sie mal mit M. zusammen gewesen, aber das sei echt lange her. Wie selbstverständlich kam sie nach dem Tanz zu mir nach Hause mit, zumal ich gerade sturmfrei hatte, und blieb bis zum anderen Morgen. Ich war naturgemäß aufgeregt und nicht gerade ein Held, aber sie blieb all die Zeit verständnisvoll, locker und nett.

Wir waren so klug, uns nicht eine Sekunde lang zu verlieben, schrieben einander noch ein paar schöne Briefe und verloren uns bald aus den Augen. Dankbar bin ich ihr bis heute, und dass ich, als ich wieder nach Potsdam musste, das Kasernentor irgendwie befreit, glücklich und zuversichtlich durchschritt, versteht sich von selbst. Wenn die Kameraden prahlten, schwieg ich auch weiterhin, doch es versetzte mir keinen Stich mehr.