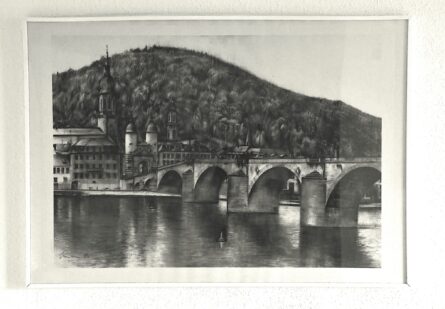

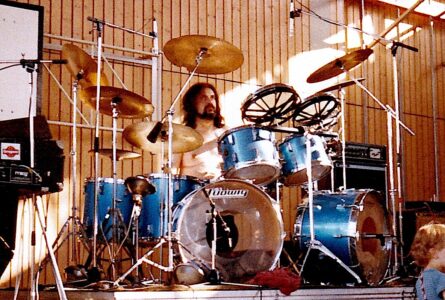

Dieses Schlagzeug, das da im Fenster des kleinen Heidelberger Musikgeschäfts stand, das musste ich haben. Es war 1971, ich war 15, und ich nervte meinen Vater. Einmal, zweimal, dreimal. Bis er es mir kaufte. Ich räumte es in den Keller und begann darauf einzuprügeln. Meine Mutter war entsetzt, die Nachbarn irritiert, Vater grinste sich einen. Vielleicht war das typisch für diesen Mann, der eigentlich – das spürte ich schon als pubertierender Möchtegern-Rockstar – so gern freischaffender Künstler geworden wäre. Aber sein Vater Carl, mein Großvater, war Volksschulrektor gewesen. Eine gefürchtete Autorität im Umkreis von zehn Kilometern um seine Schule, nach Zeitzeugenaussagen ein wahres Denkmal schwarzer Pädagogik. Eine Figur, die mich damals ein wenig an Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel erinnerte. Inklusive Monokel. Und so beschloss also Carls Sohn Ernst, mein Vater, auch Lehrer zu werden. Vielleicht einfach deshalb, weil er nach dem Krieg auf Sicherheit setzte.

1940 war der für ihn nach einer Verwundung zu Ende gegangen. Im Lazarett wollten sie ihm den rechten Arm amputieren, aber er protestierte nachhaltig, den brauche er künftig noch zum Malen. Er setzte sich durch und studierte er Kunst an der Akademie in Karlsruhe, mitten im Krieg. Sein Examen machte er 1944. Meine vage Erinnerung erzählt mir, er habe öfter von Bildern erzählt, die nach einem Bombenangriff im Atelier zu Asche verbrannt seien.

Das Gute, Wahre und Schöne als Krisenbewältigung

Ein Stilleben aus dem Jahr 1944 hängt überm Klavier in unserem Wohnzimmer – es war wohl Teil seiner Examensprüfung. Ein Selbstporträt von 1947 zeigt ihn mit Palette in der Hand und ernst blickend. Ernst Zimmer, weißhaarig, gerade mal 30 Jahre alt. Über den Krieg redete er nicht viel. Als ich im Bücherregal des Altvorderen Carl (er war kein Nazi) Hitlers „Mein Kampf“ entdeckte, las ich es. Zumindest kursiv. Ich muss etwa 16 gewesen sein damals und war fasziniert von Willy Brandt. Also fragte ich den Vater: „Da steht doch alles drin, was dies Nazis vorhatten. Ihr hättet es doch wissen können?“ Er antwortete: „Ach, diesen Blödsinn konnte doch niemand ernst nehmen“. Ich ba ihm diese Antwort verziehen. Wobei ich nicht sicher bin, warum: Entweder, weil ich sicher war, dass er selbst daran glaubte, was er sich da zurecht gelegt hatte. Oder deshalb, weil er wusste, dass er sich damit selbst belog. Who am I to judge. Weniger verzeihen konnte ich meiner Mutter, die immer besonders erfreut von Theaterbesuchen berichtete, wenn sie mal wieder in unmittelbarer Riechweite von Hitlers Massenmord-Komplizen, dem KZ-Baumeister Albert Speer gesessen hatte. Aber das ist eine andere Geschichte.

Als Lehrer am humanistischen Gymnasium im vom Krieg verschonten Heidelb erg war Ernst Zimmer besessen von seiner Arbeit. Möglicherweise war sie für ihn auch ein Fluchtweg aus den Schrecken der zurückliegenden Jahre, vielleicht auch Verdrängung. Der Glaube an das Gute, Wahre und Schöne. Dafür mutete er seinen Schülern nichts zu, was er nicht selbst ausprobiert hatte. Er saß an manchen Tagen bis spät in die Nacht am Schreibtisch oder in seinem Atelier und probierte und verwarf, probierte neu und verwarf wieder. Bis er etwas Präsentables gefunden hatte. Dabei störte ihn gelegentlich dann doch das rockmusikalische Lärmen aus meiner Stereoanlage, die selbstverständlich mehr Dezibel zu bieten hatte als seine holzfurnierte Musiktruhe, in der es neben Beethovens fünfter Sinfonie nicht viel anderes gab. Und so stieg er wortlos ins Parterre hinab und drehte die Sicherung raus. Ich lief hinterher, drehte sie wieder rein. So führten wir diesen Generationen-Krieg manches Mal über Stunden. Es sei denn, er steckte die Sicherung ein. Dann hatte er einen K.O.-Sieg errungen.

erg war Ernst Zimmer besessen von seiner Arbeit. Möglicherweise war sie für ihn auch ein Fluchtweg aus den Schrecken der zurückliegenden Jahre, vielleicht auch Verdrängung. Der Glaube an das Gute, Wahre und Schöne. Dafür mutete er seinen Schülern nichts zu, was er nicht selbst ausprobiert hatte. Er saß an manchen Tagen bis spät in die Nacht am Schreibtisch oder in seinem Atelier und probierte und verwarf, probierte neu und verwarf wieder. Bis er etwas Präsentables gefunden hatte. Dabei störte ihn gelegentlich dann doch das rockmusikalische Lärmen aus meiner Stereoanlage, die selbstverständlich mehr Dezibel zu bieten hatte als seine holzfurnierte Musiktruhe, in der es neben Beethovens fünfter Sinfonie nicht viel anderes gab. Und so stieg er wortlos ins Parterre hinab und drehte die Sicherung raus. Ich lief hinterher, drehte sie wieder rein. So führten wir diesen Generationen-Krieg manches Mal über Stunden. Es sei denn, er steckte die Sicherung ein. Dann hatte er einen K.O.-Sieg errungen.

Dennoch hatten wir ein ein ungeschriebenes Abkommen, das Folgendes vorsah: Mindestens einmal im Monat stellte ich meine Stereoanlage ins Wohnzimmer, um ihm Neues aus meiner wachsenden Plattensammlung vorzustellen. Er durfte anschliessend wieder Beethovens Fünfte in angemessner Lautstärke geniessen – die die familiäre Musiktruhe selbstredend nicht bieten konnte. So geschah es eines Tages, dass er Ritchie Blackmores Gitarrensolo in Deep Purples „Highway Star“ mit den Worten kommentierte. „Ganz gut. Aber das ist doch nichts Neues. Das gab es doch alles schon bei Johann Sebastian Bach!“ Potzblitz. Einen solchen sachkundigen Satz hatte ich nie zuvor und nie danach von einem Mann des Geburtsjahrgangs 1917 gehört. Als ich dann später selbst als dilettierender Hardrocker auf die Bühne stieg, war er ein durchaus gern gesehener Gast bei den Konzerten unserer Band, bevorzugte allerdings die Balladen, von den wir mehr ins Programm nehmen sollten. So sein Rat, den wir nicht befolgten. Ich aber wusste, tief im Grunde seines Herzens war der Alte ein Rocker. Ganz im Gegensatz zum Vater unseres Technikers, der unsere Musik kurz und bündig mit den Worten kommentierte: „Das führt über kurz oder lang zum Mord“. Mein Vater dagegen kommentierte die Ermordung John Lennons im Jahr 1980 mit den Worten: „Der hat mehr für den Weltfrieden getan als die meisten Politiker“. Da war ich zwar anderer Meinung, aber ich wollte nicht widersprechen, aus Gründen.

Die documenta als Fenster zu anderen Welten

Natürlich war er in der Bildenden Kunst ein Verfechter traditioneller Werte. Was dagegen auf der documenta gezeigt wurde, war ihm höchst suspekt. Was ihn nicht daran hinderte, immer wieder hinzufahren – möglicherweise unter dem Aspekt „Feindbeobachtung“? Mich, den langsam pubertierenden Knaben, nahm er dabei gern mal mit, das erste Mal 1968. So kam ich später in den Genuss, Joseph Beuys live zu erleben. Wobei meine Erinnerung eher durch den schier unerträglichen Gestank der Beuysschen Honigpumpe geprägt ist. Ein olfaktorisches Waterloo im Jahr 1977. Vater schüttelte darob den Kopf und blieb bei den alten Meistern, kopierte in seinem Atelier quasi als Fingerübung die Sixtinische Madonna (von einer in Quadrate aufgeteilten Postkarte!), malte Stilleben und porträtierte Nachbarn, die für diese Auftragswerke lächerliche zehn Mark Stundenlohn bezahlten. Unter Wert verkaufen konnte er sich wirklich gut – auch das habe ich von ihm gelernt. Später fand er den Fotorealismus ganz gut, zumindest als eine Art Ausweg aus Videokunst und Honigpumperei. Als ich ihn fragte ob er nicht mal mein umfangreiches Drumset in Originalgröße und mit allen chromblitzenden Details malen wolle, winkte er zu meiner Enttäuschung allerdings ab. Warum nur? Er hätte es gekonnt und ich hätte dafür in unserer heutigen Wohnung eine ganze Wand freigeräumt. Vielleicht hätte ich ihm so gar zehn Mark Stundenlohn dafür gezahlt.

Bis zu meiner Konfirmation hatte er die Fotografie grundsätzlich und vehement als neumodisches Teufelszug abgelehnt. Doch das änderte sich, als einer seiner wenigen Duzfreunde – mein Lateinlehrer – mir zu eben jenem Fest eine Kodak Instamatic Kamera schenkte. Die nun mein Vater unmittelbar konfiszierte und damit zu fotografieren begann. Was? Gotische Kathedralen, im Ganzen und im Detail. Hunderte sorgfältig beschrifteter Dias von Vimpergen, Fialen und Spitzbögen lagern noch heute irgendwo auf staubigen Speichern. Menschen hatten auf diesen Fotos nichts zu suchen. Das wiederum muss sich via Erbgut in mich eingeschlichen haben: Ich bin ein leidlich guter Zeichner. Von Flugzeugen, Raumschiffen, Autos. Detailverliebt, als wären es gotische Kathedralen. Na gut, sind sie ja auch…. Nur Menschen kann ich nicht.

Rauchwolken auf internationalem Parkett

Immer wieder reiste er zu Kongressen der INSEA (International Society For Education Through Art), einer Unter-Organisation der UNESCO, ich war einige Male dabei. Weil ich besser Englisch konnte als er, und er wollte doch internationale Konversation pflegen. Wobei ich bis heute seinen Mut bewundere, angesichts seiner doch eher rudimentären Fremdsprachenkenntnisse einfach drauf los zu reden in der Hoffnung, irgendwas werde der oder die Gesprächspartnerin schon verstehen. Wobei er seine Kunst-Kenntnisse besonders gerne vor Frauen ausbreitete. Just deshalb sollte ich ihm später das formvollendete Rauchen beibringen, obzwar er mich für meinen eigenen jugendlichen Nikotinkonsum tadelte. Aber er wollte im der Gespräch mit schönen „Damen“ stillvoller rüberkommen, die Fluppe lässig in der Erklärhand jonglierend. Das hat er natürlich nie zugegeben, aber ich wusste es. Wahrscheinlich wusste er auch, dass ich es wusste. Wir waren in manchen Dingen unausgesprochene Komplizen. Das formvollendete Rauchen lernte er nie, aber beeindruckende Hustenanfälle kriegte er fast immer ohne Anlauf formvollendet hin.

Auch zuhause tat er einiges für die künstlerische Fortbildung seines Sohnes: Da es ein Jahr lang an meinem Gymnasium keinen Kunstunterricht gab, brachte er mich mit Erlaubnis seines Direktors in einer nachmittäglichen Kunst-AG an seiner Schule unter. Wo ich lernte, einen perfekten Linolschnitt der Fassade einer gotischen Kathedrale zu verfertigen. Zudem lernte ich dort einen gleichaltrigen Knaben kennen, den ich Jahrzehnte später wieder treffen sollte. Inzwischen war der Feuilletonchef der regionalen Tageszeitung geworden und wurde in Folge zu einem meiner wichtigsten Auftraggeber als Freier Mitarbeiter im Kulturressort. Jener kunstbegeisterte Feuilletonist ist im übrigen einer der ehemaligen Schüler meines Vaters, die man getrost als Fan bezeichnen kann. Die eine Hälfte vergötterte ihn, die andere verspottete ihn. Von letzteren kenne ich auch einige. Bis heute spielen die mir Szenen aus dem Zeichensaal vor, in denen Sätze vorkommen wie: „Zwei Stunden Arrest!“, „Vierzehn Tage Schulausschluss!“ und ähnliche Hilferufe des Künstlers, der im Körper ines Lehrers gefangen war. Mein Urteil damals war hart aber fair: „Als Vadder find ich dich ja okay, aber als Lehrer hätte ich dich nicht so gern“.

Endlich freier Künstler

Seine Mission für das Gute Wahre und Schöne scheiterte aber nicht nur an den eigenen Erziehungsmethoden, sondern auch am Desinteresse vieler Schüler:innen, die das Fach Kunst nicht ernst nahmen. Er zog die Konsequenz und fühlte sich befreit, als er mit 62 den Schuldienst quittierte, um über 20 Jahre lang das zu tun, was er immer schon hätte ausschliesslich tun sollen: Malen und zeichnen. Und obwohl er sich nie ins wirklich Abstrakte wagte, sind viele seiner Werke anders. Ein Stilleben mit einer Puppe und einem Schuh als Blickfang habe ich jedenfalls noch von keinem alten Meister gesehen. Einmal, Jahre nach seinem Tod, inspizierte eine Expertin der Staatlichen Kunsthalle sein Werke und gab mir zu verstehen, dass das alles wirklich gute Bilder seien, er aber mit seinem Stil 50 Jahre zu spät gekommen sei, weshalb sein Oeuvre für ihre Institution nicht relevant sein.

2004 ist er gestorben. Wenn ich heute Zeitung lese, Nachrichten höre, Musik entdecke, auch (selten genug) eine Kunstausstellung besuche, ertappe ich mich immer noch mindestens einmal pro Woche bei dem Gedanken: „Was hätte er wohl dazu gesagt?“ Am 22. Juli 2017 lud die Studenten WG unseres Sohnes in meinem Elternhaus, das mein Großvater Carl 1911 gebaut hatte, und in dem mein Vater geboren und gestorben war, zu einem ausschweifenden Gelage.

Was sie beim Verschicken der Einladung nicht bedacht hatten: Es wäre Ernst Zimmers hundertster Geburtstag gewesen. Meine Liebste machte sie darauf aufmerksam, und sie hängten eines seiner Selbstporträts im Eingangbereich auf. Darauf schaute er auf die ankommenden Besucher mit skeptischem, aber dennoch optimistischen Wohlgefallen. Zumindest kam mir das so vor. Wenn ich mich recht erinnere – wir haben uns an jenem Abend generationenübergreifend in den Orkus getrunken – erzählte ich den jungen Menschen so ziemlich alles, was Sie, verehrter Leser, hier gerade in Kurzform gelesen haben. Gern hätte ich dabei formvollendet geraucht und mit der Erklärhand wild gefuchtelt. Aber das hatte ich längst aufgegeben. Das Rauchen meine ich.