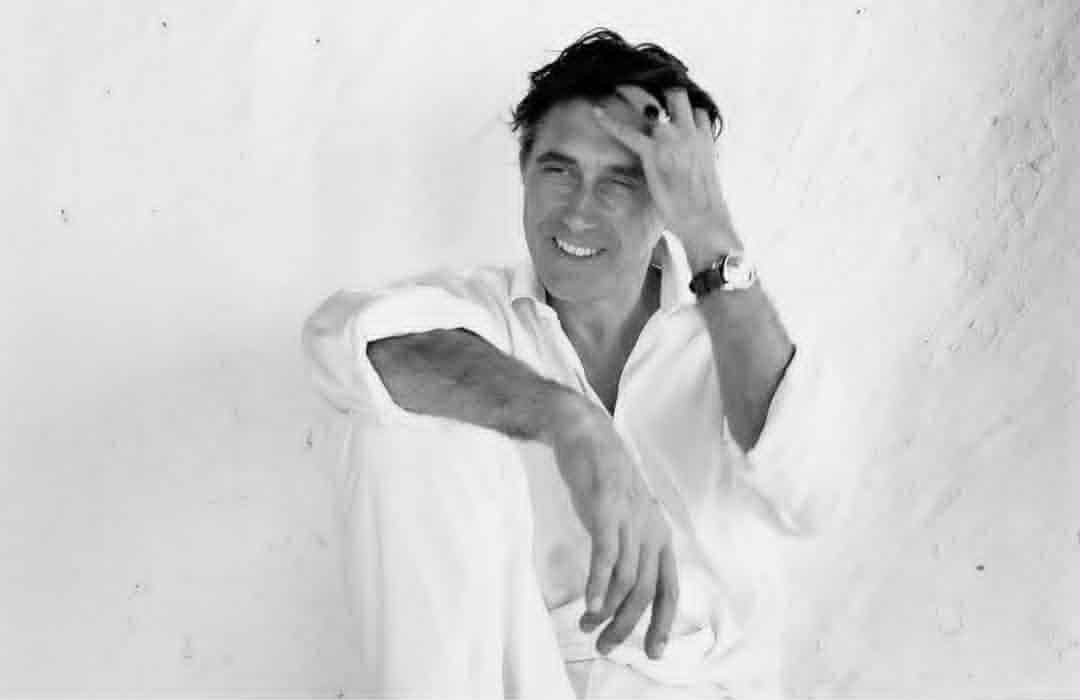

Foto: Bryan/Ferry/BMG

Es gibt nur wenige Musiker, deren Erscheinungsbild ebenso einflussreich das kollektive Gedächtnis okkupiert wie ihre künstlerische Genialität. Bryan Ferry alias Mr. Roxy Music ist eine dieser seltenen Ausnahmen. Hitfabrik und Stilikone? Kein Problem für den lässigen Briten, der nunmehr seinen 80. Geburtstag feiert. Zeit für eine Hommage.

Wer bei Bryan Ferry denkt: „Ach herrjeh, ist das nicht dieser lebendig gewordene Seitenscheitel aus der Yuppie-Ära, der den 80er Sound für Wannabe Gordon Geckos klar machte?“, hat da zwar einen nachvollziehbaren Gedanken, landet aber auf dem holzigsten aller Wege. Denn Ferry ist super. Warum?

Das erkläre ich gern. Dazu müssen wir weit, ganz weit zurück. Und zwar nach England.

London 1969: Es ist ein wenig wie im Jack Black-Film „School of Rock“. Der junge Kunstlehrer an der Holland Park-Mädchenschule wirft den offiziellen Lehrplan mit berechtigter Verachtung in den Papierkorb. Soul, Blues, Rock und besonders die betörende Popmusik der Beatles haben es ihm angetan. Kurzerhand funktioniert er den Klassenraum zum Proberaum um und veranstaltet mit den Kids eine Mischung aus Rockunterricht und Jam-Session. Die Schulleitung zeigt sich nach Entdeckung wenig amüsiert, setzt ihn ebenso kurzerhand vor die Tür. Spätestens ab diesem Moment wurde Bryan Ferry klar: „Scheiß auf den Lehrerberuf. Ich bin Musik. Die muss ich selbst machen.“

Gute Entscheidung!

Artpop mit Abgrund

Im Lauf der folgenden knapp sechs Jahrzehnte erreicht der Sohn eines Berg- und Farmarbeiters aus der englischen Grafschaft Durham nahezu alles, was im Showbiz möglich ist. Stets hervorragend gekleidet und perfekt frisiert wird er zur Stilikone, zu einer Art Cary Grant der populären Musik. Als Komponist, Texter und Arrangeur/Produzent schafft er sich eine gänzlich eigene musikhistorische Nische. Müsste man ihn in drei Worten auf den Punkt bringen, gäbe es folgende Formel: Artpop mit Abgrund.

Das fängt bereits in den frühen Siebzigern mit Roxy Music an. Deren Rezept ist brillant. Ferry komponiert eingängige Ohrwürmer mit oft doppelbödigen Texten. Die Band – allen voran der nicht minder visionäre wie talentierte Keyboarder Brian Eno – betten Ferrys Melodien auf Dornen, gestrickt aus schrägen, progressiven und hardrockenden Elementen. Daraus entsteht ein unwiderstehlicher Cocktail, der geschickt zwischen Pop, Rock und Avantgarde pendelt, ohne sich einfangen, sich kategorisieren zu lassen. Deshalb schillern Roxy Music als bedeutende Vertreter gleich zweier Genres jener Ära – Artrock und Glamrock.

Ein Feuerwerk zwischen Dekadenz und Dekonstruktion

Kostprobe? „Do the Strand“, Baby!

„Dance on moonbeams. Slide on rainbows. In furs or blue jeans. Do the Strand!“

„Do The Strand“ ist nicht nur eine ewige Hymne an den Sommer oder einer der besten Opener aller Zeiten auf einem Rockalbum. Es markiert 1973 – zusammen mit dem Rest des genialen „For Your Pleasure“ – auch den Zenith in der Zusammenarbeit von Dandy Ferry und dem boa-gefederten Eno. Noch einmal fackeln sie das gesamte, seiner Zeit weit voraus sprühende Feuerwerk zwischen Dekadenz und Dekonstruktion ab.

Mit eingängiger Bubblegum-Glamrock-Melodie voller Sand in den Schuhen, bereits vorweg genommenem, angedeutetem Punk-Rhythmus und der eiswürfelcoolen Attitüde des späteren New Waves zeigen Roxy Music sich ebenso innovativ wie prophetisch. Als besonderes Highlight packt Andy Mackay neben seinem Saxophon auch noch eine – im Pop/Rockkontext besonders in jenen Tagen mehr als unübliche – Oboe aus.

Ferrys Text holt die unterschiedlichsten, recht speziellen Schönheiten zu sich auf den Dancefloor, darunter Mona Lisa, die Sphinx und Lolita. Seine Zeilen spielen lässig unverkopft mit Anspielungen auf große Kunst und Sexyness (bis hin zu Picasso) und stecken alle Damen in High Heels und knallenge Jeans, auf dass sie mit ihm den „Tanz des Lebens“ (O-Ton Ferry) zelebrieren. Wer kann da widerstehen?

Woher kam eine solche Inspiration? Eno und Ferry schätzten – was sonst? – The Velvet Underground als Inspirationsquelle. Interessanterweise war das Verhältnis von Bryan und Brian damals ähnlich schwierig wie jenes von Lou Reed zu John Cale.

Aufreibende Konflikte brachten Eno letzten Endes dazu, nach dem grandiosen zweiten Album „For Your Pleasure“ (1973) das Handtuch zu werfen. Es folgten 20 Jahre Funkstille, in denen Eno als Ambient-Guru („Music For Airports“, „Lux“) sowie Soundhexer und Kultproduzent (etwa David Bowies „Low“ oder U2s „Joshua Tree“/“Achtung Baby“) selbst überlebensgroß wurde.

Roxy Music mutiert nach Enos Ausstieg zum Ferry-Vehikel

Roxy Music mutierten seitdem zum unangefochtenen Ferry-Vehikel und gerieten massentauglicher ohne gen Oberflächlichkeit zu verkommen. Wer ihre grandiosen Melodien entdecken möchte, lasse sich tunlichst von Einstiegsdrogen a la „Virginia Plain“, „Ladytron“, dem bereits erwähnten „Do The Strand“ oder „Editions Of You“ verzaubern. Als Krönung serviere man den Killergroove „Love Is The Drug“ – auch sehr gut in der schnelleren Interpretation von Grace Jones (1980).

Auf der unkommerziellen Seite des Spektrums wartet derweil ein absoluter Monstersong namens „In Every Dream Home A Heartache“. Hier gelingt Ferry anno 1973 auch textlich ein ewiges Meisterwerk voll abgründiger Dunkelheit. Diese lauert – auch heute brandaktuell – hinter den grellen und glänzenden Fassaden des modernen (Großstadt)Lebens. Unter polierter Fläche und modernem Lifestyle lauern Einsamkeit, Entfremdung und kaputte Seelen. Zwar himmelt der Protagonist seine Geliebte vordergründig als ein echter Romantiker an. Im Verlauf des Lieds erfährt der Hörer jedoch, dass alles Leben das keimfreie Appartment des Antihelden längst verlassen hat und dieser seine Besessenheit zu einer aufblasbaren Sexpuppe zelebriert. Brillant, wie Ferrys Stimme zwischen unterwürfiger Anbetung, sexuell aufgeladener Obsession und soziopatischem Entgleiten balanciert. Besonders gelungen sind die Liveversionen von „Viva!“ sowie 1973 der berühmte Auftritt im deutschen Fernsehen bei Radio Bremens Musikladen.

Der Solist Ferry – von Dylan „positiv besessen“ bis hin zum Album „Dylanesque“

Auch als Solist hat Ferry einiges zu bieten. Seine Karriere startet parallel zu Roxy Music ab 1973. Dabei zieht sich die Lust an der Interpretation fremder Lieder als Steckenpferd durch sämtliche Alben. Songs von Velvet Underground, den Rolling Stones und etliche R&B-Nummern umrahmen eigene Stücke. Und immer wieder kommt Bob Dylan zum Zuge, von dessen Werk Ferry sich textlich wie musikalisch als „positiv besessen“ bezeichnet.

Mit „Dylanesque“ widmet er dem Vorbild sogar ein komplettes Album. Kurioserweise befinden sich die interessanteren Ferry-Varianten auf anderen Platten. Dylans „Hard Rain“ verwandelt er schon auf dem Erstling „These Foolish Things“ anno 1973 vom amerikanischen Cowboyhut in eine englischen Melone. „Don’t Think Twice“ erstrahlt 2002 auf „Frantic“ als anrührende Pianoballade. Ohnehin ringen Ferrys Coverversionen den Originalen stets neue Facetten ab. Sein „Sympathy For The Devil“ etwa amputiert jeglichen Partycharakter und betont stattdessen per Stimme die diabolische, grausame und sarkastische Seite der Zeilen.

Der „Sophisti-Pop“ – Die ultimative Häutung des Ferry

Den Sound betreffend existiert eine deutliche Trennlinie zwischen den Scheiben des 70er-Ferry und seiner LPs ab 1985. Bei den frühen Platten lohnen sich besonders die weniger berühmten, gleichwohl sehr gelungenen, Alben „In Your Mind“ (1977) und „The Bride Stripped Bare“ (1978). Beide wirken mit Kloppern wie dem funky „Tokyo Joe“ oder dem rockigen „Can’t Let Go“ inspirierter als die Roxy-Platten jener Phase. Trotzdem steht Ferry seine ultimative Häutung noch bevor.

Diese zeigt sich sieben Jahre später auf „Boys And Girls“ sowie der 1987er LP „Bete Noire“. Zeitgeist und Klangmantel der 80er tun Ferry gut. Als Chefstyler der Yuppie-Dekade kultiviert er sein Erscheinungsbild mit britischem Augenzwinkern, ohne sich vereinnahmen zu lassen.

Musikalisch erfindet er seinen eigenen Soundteppich, den man in Großbritannien ebenso augenzwinkernd „Sophisti-Pop“ tauft. Die Instrumente wogen sphärisch wie gemächlicher Seegang, während Ferrys Stimme koggenhaft über ihnen schwebt. Alles zusammen vermittelt eine noble, durchgehend anmutige Atmosphäre, deren entrücktes Charisma durch exquisite Rhythmen und Soli ihre treibende Ergänzung erlebt. Außer Ferry, der erste Ansätze hiervon bereits auf Roxy Musics „Avalon“ (1982) erkundete, gelang derlei Eleganz höchstens noch David Bowie mit „Let’s Dance“ (1983). Kein Wunder, dass sich Hits wie „Don’t Stop The Dance“ und besonders „Slave To Love“ zu Evergreens und Aushängeschildern jenes Jahrzehnts entwickelten. Beide gönnten sich Nile Rodgers (Chic) als Soundhexer, der das Klangbild für beide in jenem Tagen erfindet.

Erneuerung der Freundschaft mit Eno und Kollegen-Legenden als neue Weggefährten

Seitdem setzt Ferry wiederkehrend auf eine Truppe befreundeter Schlüsselfiguren, die erfrischend uneitel, ganz und gar in seiner Klangwelt aufgehen, obgleich sie selbst allesamt echte Legenden sind. So etwa David Gilmour (Pink Floyd), Johnny Marr (The Smiths), Marcus Miller (Miles Davis) oder Mark Knopfler (Dire Straits).

Sogar mit Eno erneuert er die Freundschaft und holt diesen auf mehreren Scheiben ins Boot. Alle weiteren Studioalben verfügen dementsprechend über jene perfekten Arrangements, die sich peu a peu längst zum zeitlos mäanderndenen Gegenstück jedweden neuen Trends mauserten. Einschließlich der bislang letzten Studioplatte „Avonmore“ (2014), auf der er ebenso aristokratisch wie vampiresk Robert Palmers „Johnny And Mary“ zur gedimmten Gothballade umdeuted.

Als letztes Gewürz in Ferrys Suppe findet sich die zwischendurch immer wieder aufblitzende Melancholie, die er – wie im brillanten „Your Painted Smile“ („Mamouna“ 1993) – nach Belieben gern zu tiefer Finsternis ausbaut. So strahlen die Titelstücke von „Boys And Girls“ oder „Bete Noire“ schon im Original als sinistre Diamanten.

Und er setzt noch einen drauf.

Mit dem eigens gegründeten Bryan Ferry Orchestra kleidet er den eigenen Katalog in archaischen 20er Jahre Sound zwischen Charleston, Scott & Zelda-Paris und „Fabian“-Berlin. Es ist ein wenig als träfen Brecht/Weill zu Murnaus Bildern auf Nosferatu, den Ferry stimmlich selbst zum Besten gibt.

Klappt.

Folgerichtig taucht er 2017 als Gast in „Babylon Berlin“ auf. Längst hat Ferry angekündigt, sich als Methusalem of Glam wieder schleunigst auf Tour zu begeben. Warum noch in so hohem Alter? Lakonisch stellt er fest: „Ich liebe Musik.“

Wir ebenfalls,

alles Gute

von Herzen.

Vielen Dank für diese umfassende Hommage, lieber Ulf!

Bzgl. eines speziellen Songtipps von mir bin ich ganz bei Peter Kazantzakis <3

Liebe Grüße, Tomi

Sehr umfassend dechiffriert, den

Mann.

Mein Anspieltipp

Song for europe

LG

Super Ergänzung, Danke

Lester Bangs, der viel dummes Zeug geschrieben hat, schrieb vor Jahrzehnten Folgendes über Roxy Music und Ferry. Ich zitiere mal ganz ohne Wertung: „Die Band ist musikalisch für die verschiedenszetn Einflüsse empfänglich. Aber die Vitalität wird durch den Leiter der Gruppe, diesen Bryan Ferry, stark beschränkt. Er ist wohl die nichtssagendste Rechtfertigung, die es für den begriff Superstar überhaupt gibt, Dann hatte ich auch noch das Mißgeschick, Herrn Ferry bei einer Party kannenzulernen. Ich ging sofort auf ihn zu und sagte: Bryan Ferry, sie sind mein Idol, ich mag sie besonders, und das war eine großartige Schallplatte, Der Mann war so gleichgültig. Er stand da im weißen Smoking mit einer Zigarette in der Hand und sagte nicht ein Wort. Man hätte ihn in eine Ecke schieben, ihm einen Martini in die Hand drücken und ihn völlig vergessen sollen. Wie alle diese auf Effekte eingestellten Bands ist auch Roxy Music mehr darauf aus, sich in immer anderer Kleidung zu zeigen und anzukommen, als sich mit der echten Rock’nRoll Musik auseinanderzusetzen. Roxy Music ist der Triumph der Künstlichkeit, es steckt nichts dahinter. „

Das ist natürlich immer das Problem zeitgenössischer Betrachtung mit eingebauter Erwartungshaltung unsererseits.

Und ja, Lesters Bewertungskriterien waren ja oft recht…sagen wir mal tagesformabhängig.

Der Witz: es sollte doch reichen, gute Kunst zu machen. Die Klänge vom Plattendealer sprechen für sich.

Und der Lester, ich liebe den ähnlich wie Hunter (Thompson), wird auch durch das gelegentliche Versagen erst so richtig gut als Gesamtkunstwerk.

Dank dir