Fast jeder Mann, der ungefähr vor 1970 geboren wurde und bis 1990 in der DDR lebte, musste dort den Grundwehrdienst in der NVA oder anderen kasernierten Einheiten ableisten. Der Autor, Jahrgang 1960, erinnert sich in neun Kapiteln an seine eigenen entsprechenden Erfahrungen.

Kapitel 9

Als Vater mich abholte, lag das Kapitel Armee hinter mir, versuchte ich mir einzureden. Dabei wusste ich nur zu gut, dass ich lediglich ein erstes großes Hauptkapitel hinter mich gebracht hatte; mehrere kleine würden mit Sicherheit noch folgen, die Frage war nur, wie lange die Schonzeit dauern würde. Denn der Staat betrachtete seine Bürger als Leibeigene und junge Männer ganz besonders, indem er sie nach Ableistung des Grundwehrdienstes zu Reservisten deklarierte.

Nur knapp zwei Jahre später, im Frühjahr 1983, schlug er erneut zu, und zwar auf besonders perfide Weise. Denn alle wehrtauglichen männlichen Studenten des Landes mussten, wollten sie ihren Studienplatz nicht verlieren, im dritten oder vierten Semester für fünf Wochen in ein Militärlager im verschlafenen thüringischen Ort Seelingstädt.

In der Ferne sah man die bei der Uranförderung entstandenen Abraumhalden der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wismut. Ehemalige Unteroffiziere wurden in Seelingstädt zu Reserveoffizieren ausgebildet, niedere Chargen wie mich machte man zu Gruppenführern. Vor allem aber ging es darum, uns angehenden Akademikern klarzumachen, dass unser intellektuelles Vermögen und unser Dünkel keinen Pfifferling wert waren und wir dem Staat gegenüber stets gefügig zu sein hatten.

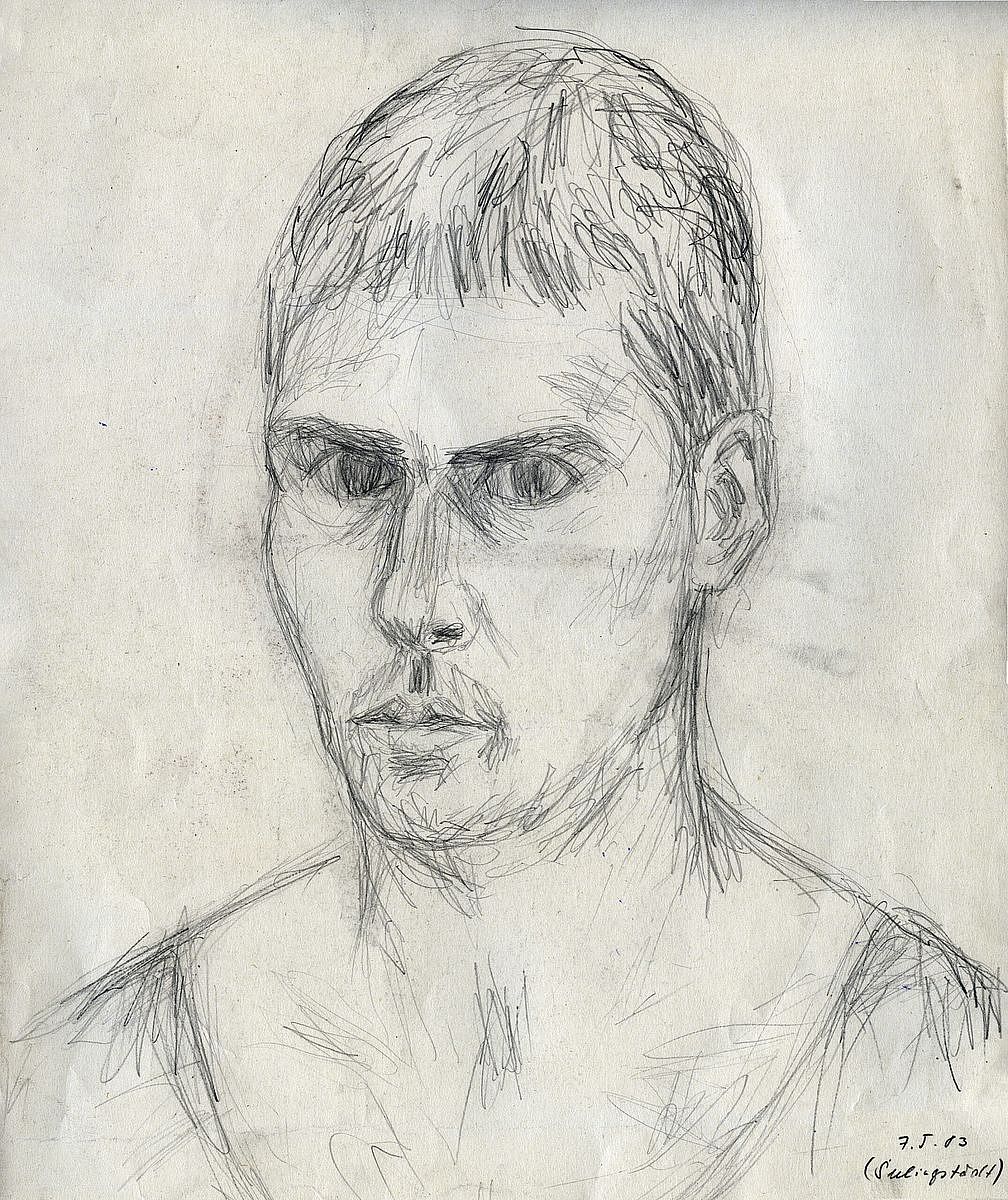

Seit April 1981 war mein Haupthaar ungeschnitten geblieben, nun musste die Mähne schon wieder ab. (Trotzig hängte ich den Skalp in den Spind.) Solchermaßen präpariert hatten wir uns an einem Sammelpunkt einzufinden, wurden des Nachts per Sonderzug durchs Land transportiert, rückten in die Kaserne »Peter Göring« ein und erhielten die üblichen Uniformen und Ausrüstungsstücke. Verblüfft und erschrocken stellten wir fest, dass wir jeden Handgriff noch immer mühelos beherrschten. Binnen weniger Stunden waren aus übermütigen, überheblichen Studenten wieder einsatzbereite, funktionierende Soldaten geworden. Wir traten in Reih und Glied an, marschierten zum Essenfassen, schossen mit der Maschinenpistole und reinigten sie hinterher so selbstverständlich, als hätten wir das zuletzt erst gestern getan, legten vorschriftsmäßig das Bettzeug auf Kante und ordneten den Inhalt der Spinde.

Sobald wir die eingeübte Rolle übernommen hatten, regte sich reflektorisch in uns das Selbstbewusstsein altgedienter Hasen, sich von niemandem etwas vormachen lassen zu wollen. Freilich scheiterte jeder, der sich den Befehlen und Vorschriften zu widersetzen oder zu entziehen suchte, binnen kurzem. Der entscheidende Unterschied zum Armeealltag, wie wir ihn bisher kannten, bestand nämlich darin, dass hier in Seelingstädt kein Entrinnen, kein »Abseilen« möglich war. Weder gab es Druckposten noch niedere Diensthalbjahre, und es griff auch nicht die übliche plebejische Solidarität der Unterjochten. Nicht mitzuspielen war hier äußerst riskant. Unsere militärischen Leistungen und mehr noch unser »Betragen« wurden benotet, was in meinem Fall – ich erhielt eine »Drei« – die Reduzierung des Leistungsstipendiums bedeutete, während eine »Fünf« gar zur Exmatrikulation geführt hätte.

Womit ich überhaupt nicht zurechtkam, waren die völlig veränderten Befehlsverhältnisse. Bei der »normalen« Armee standen sich Soldaten und Vorgesetzte klar antagonistisch gegenüber. Man hatte zu gehorchen und übte zugleich permanent Verweigerung. Hier in Seelingstädt aber waren die direkten Vorgesetzten Kommilitonen, die ihrerseits auf Durchsetzungsfähigkeit und Erfolg in der ihnen unterstellten Einheit bewertet wurden.

In meinem Fall handelte es sich um scharfe, linientreue, freilich auch intelligente Kriminalistikstudenten. Es ging mir gegen die Hutschnur, mich ihnen unterzuordnen, und ich steigerte mich in eine Art Privatfehde speziell gegen einen besonders eiskalten dieser Typen hinein, die ich natürlich – was ich mir nicht eingestehen wollte – nur verlieren konnte, denn die Macht war nicht auf meiner Seite. Nach zwei, drei Wochen drehte ich beinahe durch, schrie ihn hasserfüllt an, verweigerte den Bettenbau, riskierte einem Michael Kohlhaas gleich Kopf und Kragen bzw. mein Studium.

Belastend kam hinzu, dass im theoretischen und politischen Teil der Ausbildung unverblümt ein baldiger (Atom‑)Krieg gegen den Klassenfeind für möglich gehalten wurde. Das sowieso stets gespannte Verhältnis zwischen NATO und Warschauer Pakt war damals von besonders heftiger wechselseitiger Aufrüstung und von Drohgebärden geprägt. Ich musste lernen, dass beim fast täglich geübten Sturmangriff von etwa einer Minute Dauer die durchschnittliche Überlebenszeit des Stürmenden im Ernstfall etwa zwanzig Sekunden betrug. Da ich mehr oder weniger pazifistisch eingestellt war oder jedenfalls nicht vorhatte, für welche politische Doktrin auch immer mein Leben zu opfern, mochte ich mich mit solchem Irrsinn nicht abfinden.

Es waren zwei Freunde, der Mathematikstudent und jetzige Professor Matthias K. sowie vor allem der angehende Musik- und Deutschlehrer Frank K. (der heute beim Deutschlandfunk für Neue Musik verantwortlich ist), die mir Halt gaben und mich vor mir selber schützten. Bei Frank konnte ich mich revanchieren, indem ich mit ihm, einer sportlichen Null, ausführlich das Überwinden der Eskaladierwand und das Hangeln am Seil übte, sodass er wider Erwarten nicht mit der Note Fünf nach Hause fuhr und ebenfalls weiterstudieren durfte.

Das war 1983. Infolge des Studiums und eines anschließenden Forschungsstudiums mit dem Ziel der Promotion durfte ich nun davon ausgehen, ein paar Jahre von dem verhassten Verein in Ruhe gelassen zu werden. Trotzdem wurde ich in dieser Zeit zweimal genötigt, meinerseits einen militärischen Ausbilder zu mimen. Denn während die männlichen Studenten eines Jahrgangs nach Seelingstädt einrückten, war für die Frauen ebenfalls für fünf Wochen ein Zivilverteidigungslager obligatorisch, wo sie unter der Anleitung akademischer Nachwuchskader (wie ich einer war) das Marschieren usw. erlernten. Auch die jungen Frauen trugen in dieser Zeit Uniform, schliefen in Baracken, übten die Appell- und Antreteordnung, erlernten das Bergen und Versorgen von Verletzten. 1986 und noch einmal im Herbst 1988, just um Lukas’ Geburt herum, konnte ich mich des traurigen Jobs als einer ihrer Zugführer nicht erwehren. Widerwillig und mehr schlecht als recht füllte ich ihn aus, voll Scham, dass ich ihn überhaupt ausfüllte.

Als meine Freundin Josephin im Frühjahr 1986 ebenfalls in einem derartigen Lager (unweit von Templin) war, stieg sie einmal über den Zaun, um zu mir, ihrem Liebsten, nach Berlin zu fahren und dort die Nacht zu verbringen. Natürlich wurde die Eskapade bald bemerkt. Schon gegen sechs Uhr morgens traf ein Telegramm bei mir ein, sie habe sich unverzüglich nach Templin zurückzubegeben. Ihr Vergehen schlug an der Humboldt-Uni hohe Wellen. Hardliner forderten, ein Exempel zu statuieren; Josephin verlor um ein Haar ihren Studienplatz, um den sie doch jahrelang gekämpft hatte. Wahrscheinlich schützte sie nur der Fakt, dass sie damals noch Mitglied der SED war, vor der Relegation.

Bedenklich nahe rückte mir die Armee noch einmal im Herbst 1989 auf den Pelz, als bereits viele Menschen, darunter auch ich, gegen diesen Staat mitsamt seinen Militärs auf die Straße gingen. Ich erwog, den Termin der Reservemusterung einfach verstreichen zu lassen, wollte dann aber doch keinen Ärger riskieren bzw. eine bereits geplante lukrative Stelle in Berlin beim Kunsthandel nicht unnötig gefährden. So fand ich mich beim Greifswalder Wehrkreiskommando lammfromm ein und hörte mir an, was die Herren mir zu sagen hatten.

Anders als vor zwölf Jahren während der ersten Musterung gaben sie sich freundlich, ja verunsichert. Dass auch ich zu den Demonstranten »da draußen« gehören könnte, auf die sie verächtlich schimpften, lag außerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Sie gingen vielmehr davon aus, dass ich, der ich als frisch promovierter, junger Wissenschaftler für eine veritable Karriere an der Greifswalder Universität vorgesehen war, per Ritterschlag zum Reserveoffizier geadelt würde und fortan sozusagen ihresgleichen wäre.

Ich beließ sie in ihrem Glauben, vermied aber auch jede Zustimmung und erklärte wahrheitsgemäß, dass ich aus Greifswald bald fortgehen und überhaupt der akademischen Welt den Rücken kehren würde – und spielte damit auf Zeit. Denn ich rechnete mir aus, dass man mich in Berlin und vor dem Hintergrund meiner neuen Arbeitsstelle doch nicht so bald zur Armee zöge. Eine Heldentat, auf die ich stolz sein könnte, war solch Taktieren nicht. Angesichts des wenige Wochen später einsetzenden Zusammenbruchs des Regimes hätte ich gewiss auch mutiger sein und den Musterungsoffizieren die Meinung geigen können. Andererseits war an jenem Tag nicht klar, dass die DDR mitsamt ihren Knallchargen so schnell schon den Bach runtergehen sollte, und Klugheit statt Heroismus schien mir angebrachter.

Mit dem Ende der DDR war ich Gewissensentscheidungen etwa der Art, ob ich mich in opportunistischer Manier zum Reserveoffizier machen lassen oder besser Zivilcourage beweisen und einem solchen Ansinnen mich verweigern soll, ein für alle Mal enthoben. Dass zur deutsch-deutschen Vereinigung gehörte, dass die ehemaligen Soldaten aus dem Osten des Landes nicht länger mehr Reservisten waren, betrachte ich noch heute als eines der schönsten Geschenke der »Wende«. Den grauen Wehrdienstausweis mitsamt der »Hundemarke« aus Aluminiumblech warf ich mit großer symbolischer Geste sogleich in den Müll. Niemals wieder – so schwor ich mir, so hoffte ich – sollte mich ein Staat gegen meinen Willen als Soldat in Haft nehmen können.

P.S.: Weil ich den Wehrdienstausweis nicht mehr besaß, fiel es mir Jahre später beim sogenannten Kontenklärungsverfahren schwer, der Rentenversicherung gegenüber meine in der DDR »gediente« Zeit plausibel zu machen. Erst nach einigem Hin und Her akzeptierte man die anderthalb Jahre des Grundwehrdienstes als rentenrelevant. Freiheit ist stets relativ und daher überhaupt nur eine Fiktion. Nach ihr zu streben, bleibt dennoch ein hohes Gut.